-

特價

Out of Stock

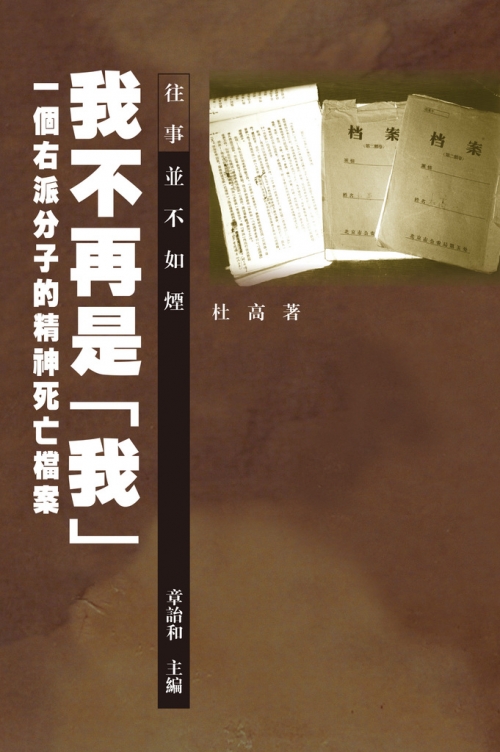

我不再是我 – 一個右派分子的精神死亡檔案

$68.00$54.40章詒和:清風明月,落日朝露。不錯,個人記憶不能與寫史書相提並論。但它能留給世界一種誠實的聲音,抗拒着無知與健忘的精神潮流。「你是怎樣熬過來的﹖」其實,這個問題不僅屬於個人,也屬於民族。 作者杜高,著名戲劇影視評論家,1955年牽涉入「胡風案」。1958年4 月18日被劃為右派分子。1979年,錯案終得到平反,歸還了杜高一個真實的「我」。 「杜高檔案」是在二十世紀五十至七十年代杜高個人政治命運的的真實記錄,像一個跟隨了杜高二十四年(1955-1979)的陰影,目睹了杜高從活潑的青年變成衰頹的老人,見證了杜高作為一個人的最美好的歲月的毀滅。此檔案理應「付之一炬,化為灰燼」。意想不到的事發生了,「杜高檔案」竟沒有灰飛煙滅﹗十八年後的1998年,於北京潘家園文物市場奇蹟般地「出土」,並被李輝發現及購下它,因而衍生了本書。 本書由一部厚達六冊、中國當代散落於民間最為完整的個人檔案、飽經政治磨難的原始文本說起,杜高以平實而毫不激越的文筆,將那不堪回首的故人往事娓娓道來,解讀着本屬「文物」的私人絕密檔案。歷史與回憶互為對照,展現了一代中國知識分子的命運遭遇 —— 我不再是「我」﹔檢視了一個大時代中眾多如作者般的菁英為國家民族的民主進程所作出的犧牲。冷峻的筆觸反襯那火紅的年代,二十四年的青春與生命就在那一頁頁的檔案文件中流逝、浪擲,讀來不免掩卷欷歔,一種無以名狀的沉重感更突顯本書恢宏的歷史感。杜高以其個人歷史作明鑑,給予後人不少昭示。 -

特價

Out of Stock

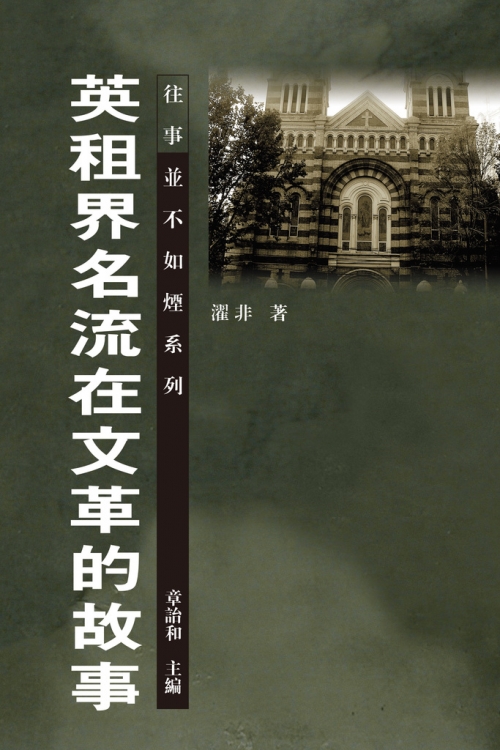

英租界名流在文革的故事

$68.00$54.40N/A -

特價

Out of Stock

北大一九五七

$68.00$54.40清風明月,落日朝露。不錯,個人記憶不能與寫史書相提並論。但它能留給世界一種誠實的聲音,抗拒着無知與健忘的精神潮流。「你是怎樣熬過來的﹖」其實,這個問題不僅屬於個人,也屬於民族。 上一個世紀的一場「風雨」把一個特殊的數字銘於史冊,這就是「一九五七」。誕生於那個著名的戊戌年的北京大學 (前身京師大學堂) ,在經歷了一甲子的風風雨雨之後,偏偏又在一個戊戌年裏遭逢了另一場空前慘酷的劫殺﹕一九五七年的大鳴、大放、大字報,成了「反右」的序章。人們驚悸回神,才發現原來是一個經過精心設計的太「陽」之「謀」。 「陽謀」之下的「一九五七」,成了中國的忌日,成了北京大學的忌日,它對中國的戕害,對北大的戕害,對「北大人」的戕害與虐殺,是「史無前例」的﹗ 《北大一九五七》正是這場時代悲劇的揭秘與表述。這個諱莫如久的往事,一定會讓今天的人們想得很多,很久──「往事並不如煙」。 -

特價

Out of Stock

君子之交

$68.00$54.40NULL -

特價

Out of Stock

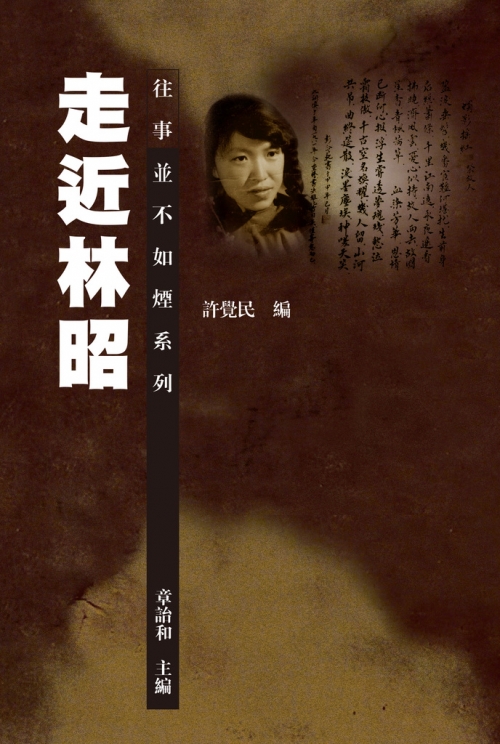

走近林昭

$58.00$46.40內容簡介: 清風明月,落日朝露。不錯,個人記憶不能與寫史書相提並論。但它能留給世界一種誠實的聲音,抗拒着無知與健忘的精神潮流。「你是怎樣熬過來的﹖」其實,這個問題不僅屬於個人,也屬於民族。 —— 章詒和 編者簡介: 林昭,原名彭令昭,蘇州人,女,一九三二年生。 一九五四年林昭以江蘇省最高考分考入北京大學中文系,修讀新聞專業。翌年即以其出眾的詩文才華擔任《北大詩刊》編輯,並兼任北大學生文藝刊物《紅樓》編委。一九五七年因投入「鳴放」被劃為右派分子,處以勞動教養。一九五九年回滬養病,因繼續從事「反黨」活動而於一九六○年以反革命罪被捕。六二年保外就醫,因起草「中國自由青年戰鬥聯盟」綱領再度被捕,拘押於上海監獄。 林昭從戴上右派帽子起,不但從未認錯,還利用各種方式為右派鳴冤申訴,直斥中共「欺騙」、「獨裁」,在上海提籃穚監獄的長期囚禁中,受盡摧殘與折磨,仍不屈抗爭。一九六五年被上海法院判二十年徒刑,一九六八年四月二十九日改判死刑,同日被秘密槍決,卒年三十六歲。 林昭遇難翌日,上海公安局曾向林昭母親索取五分人民幣子彈費。 -

特價

Out of Stock

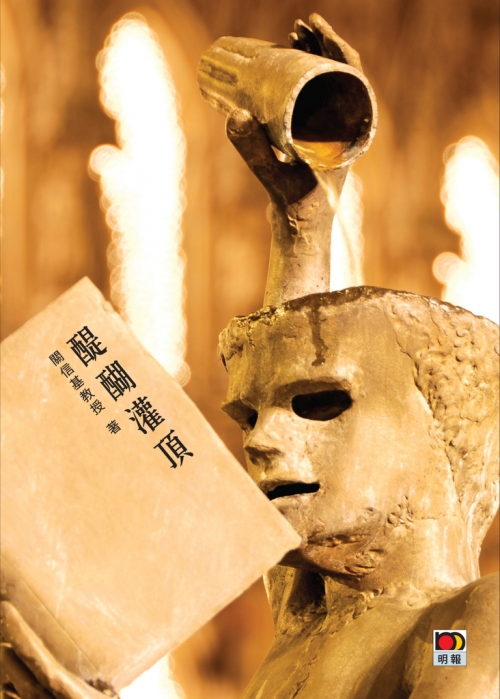

醍醐灌頂

$72.00$57.60內容簡介: 《醍醐灌頂》此書的封面照片取材自比利時布魯塞爾市的一個雕像的上半身。整個佈局是一個人手上拿着一本書聚精會神地看,另一隻手拿着壺往頭上灌水。水壺、頭和手上的書形成一條連貫的斜線──我所堅持的意義是「冷靜的思考」,這在急於為問題尋找答案的時候尤其如此。我為公民黨寫「主席家書」快四年了,當初以灌溉思想為己任。但是到了今天,我的家書到底是活水、啤酒、還是傷害腦袋的毒液,都只能留待讀者各自修行了。 ──關信基 我特別愛看關信基的「主席家書」,看香港政局的風風雨雨,如何在他以仁者的胸懷,智者的分析,尋求解答,化為祥和,甚至令今日經歷的幽暗,燃點前路的明燈。家書中不乏談生活情趣和文化享受,政治,原是文明人生活的一部分。《醍醐灌頂》此書是香港民主和政黨發展歷史的一手資料,政治學者(例如「老關」的前學生和學生的學生)應該人手一卷;是關心民主但不愛沉悶政治理論的廣大市民會感到親切的政治生活分享;是「通識教育」老師和學生最積極正派的課本和教材。 ──吳靄儀 -

特價

Out of Stock

台灣與文明對話

$78.00$62.40內容簡介: 本書為作者潘漢唐的對話錄,對話者包括馬英九、楊振寧、單國壐(樞機主教)、陳長文(前海基會秘書長)、余光中(中國當代作家、詩人)、朱經武(物理學家,香港科技大學前任校長)、高希均(經濟學家、「天下文化」創辦人)、李遠哲(1986年諾貝爾化學獎得獎者)等,內容包括:兩岸在關鍵時刻的正確選擇、從科學和文明再思五四真諦、如何活出愛與面對人生、從中華文明到世界體系與從人道關懷看兩岸發展、中華文化在台灣的未來路向、談科技與經濟與社會發展的跨界整合、從軟性實力看台灣的未來、一個諾貝爾得主對科技人文社會經濟的面面觀等。 潘漢唐 美國紐約大學企管碩士,有漢企業集團董事長,亞太台商聯合總會創會總會長,亞洲台灣商會聯合總會第十屆總會長,香港台灣工商協會第四、五屆會長,中山學會第三、四屆會長。著作有:《世紀之初》、《台灣與未來對話》、《台灣與世界對話》等。 -

特價

Out of Stock

先機-CEO在中國

$98.00$78.40內容簡介: 近年,內地成功創業和管理例子如雨後春筍,成績驕人。而香港人也愈來愈深信中港兩地唇齒相依,日後很大機會往內地發展事業。香港中文大學行政人員工商管理碩士課程(EMBA)專訪了一系列在內地大伸拳腳的CEO,當中包括: 艾默生電氣大中華區前總裁任錦漢 中國移動董事長王建宙 迪士尼大中華區董事總經理張志忠 交通銀行副行長葉迪奇 嘉漢林業國際有限公司董事長兼行政總裁管仲連 天地數碼總裁兼首席執行官呂品 時尚生活中心集團有限公司總裁黃瀚泓 英特爾中國執行董事戈峻 王朝酒業集團有限公司白智生 味千(中國)控股有限公司執行董事和行政總裁潘慰 十位成功在內地打出一片天的CEO,在專訪中暢談品牌管理心得,分享國情奧秘,藉此刺激讀者探求成功之鑰,日後大展拳腳,盡展潛能。 作者簡介: 陳志輝教授,現任香港中文大學市場學系教授暨行政人員工商管理碩士課程主任,並於二零一零年七月一日接任逸夫書院院長一職。陳教授1977年畢業於香港中文大學工商管理學系,其後分別獲加州大學柏克萊分校和中大頒授工商管理碩士學位和哲學博士學位。 陳教授對教學充滿熱誠,曾獲2001年及2009年校長模範教學獎,並先後於國際性學術期刊發表多篇論文。曾參與撰寫的著作包括《商亦有道: 商業倫理學與個案分析》、《香港經驗: 火鳳凰傳奇》、《管理新思維: 企業成功之道》、《EMBA論壇: 商管新智慧》、《CEO領導智慧》、《與CEO對話:變革年代》、《在中國當CEO》等。 盧榮俊博士,現為利俊彥國際有限公司董事。畢業於香港中文大學,獲工商管理學士,後獲美國加州柏克萊大學工商管理碩士、英國倫敦城市大學哲學博士 (工商管理)、英國曼城大學法律學士、香港大學法律專業文憑、香港大律師執業資格 (現為非執業大律師)、北京清華大學法學院中國民商法專業課程進修結業證書,1979至1998年任教於香港中文大學,曾任工商管理學院教授,1992-93年出任國際企業學系系主任。 自1978年開始研究中國,研究興趣包括: 在中國創建品牌的策略及挑戰、跨國服務業公司在中國的營運、中國企業如何「全球化」。 謝冠東,畢業於香港中文大學翻譯系。現為香港中文大學EMBA整理文稿,刊於《信報》、《信報月刊》、《明報》和《星島》等。著作包括二十多本EMBA叢書,如《在中國當CEO》、《與CEO對話:變革年代》、《讀易經.通管理》等;業餘製作四個網上字典,包括《東東錯別字詞典》和《東東同義詞詞典》等(網址:www.kwuntung.net)。 -

特價

Out of Stock

嫻姐有話兒

$78.00$62.40"《嫻姐有話兒》 第一章 雙非政府 第二章 魚蛋舖的哀歌 第三章 貧窮與幸福 第四章 六千元的故事 陳婉嫻服務社會數十年,眼見今時今日,香港政府之無能,高官之庸碌,社會之百病叢生,嫻姐再也不能忍下去,滿肚子話要說,要告訴香港政府瞪大眼,正視目下的社會問題,不能再,瞪大眼說大話! 作者簡介: 陳婉嫻,SBS,JP(CHAN Yuen-han,1946年11月15日-)生於廣東寶安南頭(南頭古城),香港黃大仙區議會(龍上選區)議員,前香港立法會議員,選舉組別為九龍東(地方選區)。從事勞工服務幾十年,為香港工會聯合會副會長、前民主建港聯盟常委,同時擔任香港百貨及商業僱員總會監事長。2011年香港區議會選舉前,陳婉嫻正式退出民建聯。[1]她得到黃大仙區議員林文輝讓路,參選黃大仙區議會龍上選區,最後以3,456票的高票當選,成為該屆選舉中得票最高的女性當選者(俗稱「票后」)。" -

特價

Out of Stock

教育心語 01 — 教好中文

$78.00$62.40《教育心語》為《明報》非常受歡迎的教育專欄,四位作者陳漢淼、陳德恆、趙志成及龐永欣,均為香港殿堂級的教育專家,現由他們執筆,以不同的角度,詮釋、拆解香港教育的種種毛病,提出各種可行的方案,實在家長、老師及同學必讀之選。 陳漢森談中文教學與課程改革,有系統而且全面,儼如一張清單。他有不同的視野和思路,敢於「越軌」向中文科的傳統說不,給中文科全盤算賬。作者對學生中文根基薄、學習動機低的情況深切了解,這正是現在相當部分同學學習中文的現況,他提供的教學法都曾在課堂試行,且行之有效,並非紙上談兵。 今天的中文課仍以串講為主,陳漢森很早便倡議「影音入饌」。把影音材料引進語文教學,提升教學效益以外,還可以解決部分學生秩序問題。這方面,他堪稱高手,從設計到完成都自作業,不求人。 陳漢森的文章單刀直入,不灑狗血,不說廢話,比較一些扭扭捏捏、欲言又止的「評論」痛快得多,也節省了讀者寶貴的時間,功德無量。 「我認為,香港五十年來,中文科課程轉了幾次,但課堂教學的情況變化不大,新入行的教師大都沿用以前老師的教學法,串講為主輔以提問。公開試只考閱讀和寫作時,中文堂八成是閱讀課,其餘是寫作;公開試有聆聽和說話之後,堂上寫作情況不變,閱讀課時間被大量侵佔;沒有範文之後,多數教師以教科書的設計施教,但由於課文沒趣味和挑戰,教學目標以語文知識主導,教師和學生都苦。教學成效很少以課堂上的表現為依據,只憑若干次測驗和考試。一年二十篇精讀課文,八篇作文,份量遠不足以提高學生的語文能力。」 ──陳漢森 本書針對中文科課程而設,包容包括: 【1.閱讀】 【2.寫作】 【3.聆聽、綜合】 【4.口語】 作者簡介: 陳漢森,香港中文大學畢業,1981年起在中學任教,2010年起轉到香港中文大學優質學校改進計劃任學校發展主任。長期在香港教育專業人員協會負責普及閱讀獎勵計劃工作。喜歡學生、教學工作,經常在報刊發表文章。著作有《寫作思維指導》、《文體寫 作指導》、《語法修辭指導》、《失控教室》、《愉快教室》、《教師加油站》、《踏上教師專業之路》,曾編寫多套中學中國語文及中國歷史教科書。 -

特價

Out of Stock

特區政經新思維

$69.00$55.20劉兆佳 (香港中文大學社會學系講座教授及香港特別行政區政府中央政策組首席顧問)對這本書有以下評語: 黃偉豪、陳健民、梁嘉銳和廖振華幾位年青學者反映年青一代知識份子對香港的關懷和對社會的承擔,同時也積極帶動社會各界人士從理性角度討論當前香港所面對的問題。香港學者為數不少,但願意擔當「公共知識份子」的角色者卻不多。香港目前正處於困難時期,我期望更多的學者能夠像幾位作者一樣挺身而出,為香港多盡一些責任。 關信基(香港中文大學政治行政學系講座教授)對這本書有以下評語: 本書的作者們在百忙之中,多年來從無間斷地在大眾傳媒上發表言論,讓香港這塊自由樂土上多開一些花果,是對國事、港事的一種社會承擔。 這些作品反映了新一代年青學者對時局的看法。特別之處在於強調今非昔比,香港應當求新、求變。他們的思想有時跟社會主流有距離,是另類聲音。 莫凱(前香港中文大學經濟學系教授及《經濟方法學學報》總編輯)對這本書有以下評語: 本書以時事評論結集,既是過去幾年來香港特別行政區事務的見證,也是對特區政府施政的檢討。在現代的多元社會裏,民意伸張、言論自由、集思廣益,是走向進步的橋樑,憑着這個信念,幾位作者以精短的文章為主,各就其所學所思,針砭時事,思考上着重分析,其啟發意義尤大。對關心香港公共事務的讀者來說,本書會有很寶貴的參考價值。 -

特價

Out of Stock

教育心語 03 — 有效教學

$78.00$62.40《教育心語》為《明報》非常受歡迎的教育專欄,四位作者陳漢森、陳德恆、趙志成及龐永欣,均為香港殿堂級的教育專家,現由他們執筆,以不同的角度,詮釋、拆解香港教育的種種毛病,提出各種可行的方案,實在家長、老師及同學必讀之選。 早年我和陳漢森兄曾經在同一中學教書,及後我離開,他卻留下來,一留就是三十載。朋友問他:「這地方有甚麼東西吸引?」他總是答:「這裡有學生。」但哪裡沒有學生呢?至讀到他在「教育心語」欄的第一篇稿《開學了》,我們才稍為明白他的想法。他以希臘神話裡的薛西弗斯 (Sisyphus)作喻,薛西弗斯被罰每天把大石從山腳下推到山頂,石頭滾下山,他要再推石上山,周而復始。漢森兄這樣說: 校舍不能改動,我可以決定怎樣運用校舍;人事不能變,我可以決定怎樣待人處事。學生的來源不能自主,但我們可以決定怎樣施教;每天都要上班返學不能自主,但我可以賦予自己的教學生活不同的意義,同時協助學生賦予自己校園生活有積極的內涵。 三十年間,我們每次見面,他總愛談他和學生的交往和教學心得。別的老師怕教爛班、差生,他不怕;別的老師怕教新課程,他迎難而上,不辱使命;三十年來不放過可教的學生,也不放過任何一點改進教學的線索和機會。三十年來的摸索嘗試,他積下大量自製教材,卻毫不吝嗇,經常跟「行家」討論分享。從任何角度看,他都稱得上是個「教學發燒友」。 《有效教學》記錄了這個發燒友幾十年來「推石上山」的種種嘗試,想法,總結。 第一章「教好每一課」,內容說明了教師要建立有效的教學常規,背後需要如何經營和準備。 第二章「學習動機」,他談到不少針對差生弱生的教學策略,極富洞悉力。 第三章「教學迷途」,他拒絕「有形無實」的教學,指出課堂組織形式,如小組教學,圍坐等措施,本身並非目的,而是為學習服務的手段。 第四章「照顧差異」,顯示他不但重視差異,思考差異,還認為適當地運用差異有助教學。他的這種想法我衷心支持。 第五章「觀課評課」,記錄了他近年經常到各處學校觀課的經驗,從一個旁觀者的角色思考課堂教學的種種問題。 第六章「教學修練」,他指出老師要改善教學,除了要明白一己之長短外,還要先學會享受教學,把喜悅建立在真確的學習成效之上。 漢森兄的文章平易近人,生動有趣,講道理不用太多詞語,誠然令人佩服,難怪明報的前總編張健波兄囑我多向他學習。讀罷本書的讀者將明白,這個謙稱每天推石上山的人,工作絕非徒勞,恰恰相反,他的經驗富饒意義,值得教育同工深思和借鏡。 ──龐永欣 作者簡介: 陳漢森,香港中文大學畢業,1981年起在中學任教,2010年起轉到香港中文大學優質學校改進計劃任學校發展主任。長期在香港教育專業人員協會負責普及閱讀獎勵計劃工作。喜歡學生、教學工作,經常在報刊發表文章。著作有《寫作思維指導》、《文體寫 作指導》、《語法修辭指導》、《失控教室》、《愉快教室》、《教師加油站》、《踏上教師專業之路》,曾編寫多套中學中國語文及中國歷史教科書。