-

特價

Out of Stock

勞資矛盾的危 · 機-勞工政策與勞工短缺的分析

$78.00$62.40不少理論或實證研究都認為,人力資源對企業動力和經濟持續發展十分重要。勞資關係及勞工政策,不但影響社會資源分配的有效性,更影響企業發展的動力。近年經濟持續增長使企業對勞力的需求不斷上升,香港雖然地少人多,但人口老化問題嚴重,加上港人已開始抗拒一些較厭惡的工作,勞工短缺問題已經浮現。可是,本港現時的教育及勞工政策未能有效增加勞力供應,勞工短缺現象日漸加深。在高樓價高租金的環境之下,勞資雙方於實施勞工政策的問題上亦出現分歧,影響原本互相配合的勞資關係,逐漸形成對立之勢,不利社會穩定。因此,透過與工商業界和社會各界的互動,我們嘗試建構一個屬於香港本土的勞工理論架構和論述,以解釋和評估勞工政策對商業、經濟和社會的衝擊、影響,並提出建議。 此書主要論述現時本港勞工政策和勞工短缺等熱門問題,難免有時間性的限制,但書中所提出的概念和理論,相信於長期亦有參考價值。不足之處是此書主要編入近期的評論文章,並非有系統的研究,難免偏向某些重點或有少許重複之處,筆者盼望能拋磚引玉,在不久的將來,見到更多更有系統地研究本地勞工及相關的公共政策。 我們也在此感謝歐陽家騏先生參與編寫部分文章,還有各方的鼓勵和支援,特別感激家人的默默支持,是我們堅持辛勤工作的動力。才疏學淺,文筆粗疏,如有舛誤之處,祈不吝指正。 ──李樹甘 樹仁大學商業、經濟和公共政策研究中心 本書內容包括: 第一部分 勞資矛盾 第二部分 勞工政策 第一章 最低工資 第二章 標準工時 第三部分 勞工短缺 第一章 現時各行各業的情況 第二章 勞工及教育政策與勞工短缺 第三章 勞工短缺的解決辦法 第四部分 社會矛盾與解決 作者簡介: 李樹甘博士 香港樹仁大學經濟及金融學系副教授 香港樹仁大學商業、經濟和公共政策研究中心主任 -

特價

Out of Stock

教育心語 01 — 教好中文

$78.00$62.40《教育心語》為《明報》非常受歡迎的教育專欄,四位作者陳漢淼、陳德恆、趙志成及龐永欣,均為香港殿堂級的教育專家,現由他們執筆,以不同的角度,詮釋、拆解香港教育的種種毛病,提出各種可行的方案,實在家長、老師及同學必讀之選。 陳漢森談中文教學與課程改革,有系統而且全面,儼如一張清單。他有不同的視野和思路,敢於「越軌」向中文科的傳統說不,給中文科全盤算賬。作者對學生中文根基薄、學習動機低的情況深切了解,這正是現在相當部分同學學習中文的現況,他提供的教學法都曾在課堂試行,且行之有效,並非紙上談兵。 今天的中文課仍以串講為主,陳漢森很早便倡議「影音入饌」。把影音材料引進語文教學,提升教學效益以外,還可以解決部分學生秩序問題。這方面,他堪稱高手,從設計到完成都自作業,不求人。 陳漢森的文章單刀直入,不灑狗血,不說廢話,比較一些扭扭捏捏、欲言又止的「評論」痛快得多,也節省了讀者寶貴的時間,功德無量。 「我認為,香港五十年來,中文科課程轉了幾次,但課堂教學的情況變化不大,新入行的教師大都沿用以前老師的教學法,串講為主輔以提問。公開試只考閱讀和寫作時,中文堂八成是閱讀課,其餘是寫作;公開試有聆聽和說話之後,堂上寫作情況不變,閱讀課時間被大量侵佔;沒有範文之後,多數教師以教科書的設計施教,但由於課文沒趣味和挑戰,教學目標以語文知識主導,教師和學生都苦。教學成效很少以課堂上的表現為依據,只憑若干次測驗和考試。一年二十篇精讀課文,八篇作文,份量遠不足以提高學生的語文能力。」 ──陳漢森 本書針對中文科課程而設,包容包括: 【1.閱讀】 【2.寫作】 【3.聆聽、綜合】 【4.口語】 作者簡介: 陳漢森,香港中文大學畢業,1981年起在中學任教,2010年起轉到香港中文大學優質學校改進計劃任學校發展主任。長期在香港教育專業人員協會負責普及閱讀獎勵計劃工作。喜歡學生、教學工作,經常在報刊發表文章。著作有《寫作思維指導》、《文體寫 作指導》、《語法修辭指導》、《失控教室》、《愉快教室》、《教師加油站》、《踏上教師專業之路》,曾編寫多套中學中國語文及中國歷史教科書。 -

特價

Out of Stock

光影政情 — 銀幕背後的政治和歷史故事

$78.00$62.40如果當年希特勒沒有被藝術學院拒收,也許二戰就不會發生了;如果當年毛澤東在北京大學圖書館的薪水再高一點,也許世界就少了一個共產黨了……電影總是離不開歷史,而歷史又總與政治息息相關,蔡子強從光影大屏幕中看到的,不是拍攝技巧,也不是敘述風格,而是電影所處時代背景下的政治密碼。 例如「我們的香港,已經不存在」、「還我香港」,便是《那夜凌晨,我坐上了旺角開往大埔的紅Van》這套電影的主題。《玻璃之城》中舒淇和黎明飾演的情侶儲錢打長途電話是由於當時電訊商壟斷抬高通訊價格,而這一歷史鏡頭卻最終由王維基徹底改寫。對於受限甚多的國內電影,政治隱喻更是充滿了想像力,《讓子彈飛》中的一幕「民國八年九筒帶領六個弟兄幹掉了黃四郎」原來是在隱喻「八九六四」……《王的盛宴》裏劉邦項羽的故事,則含沙射影中國的傳統政治權術。 在蔡子強對政治故事和歷史事件沾手就來的敘述中,你可能會懷疑自己究竟有沒有看過書內的每一部電影,因為每一部電影在他筆下,幾乎都是另一番充滿想像力的解讀。在政治局勢變化萬千的這個時代,蔡子強的這本書,也許能讓你通過光影看懂現實中的更多政治密碼。 本書內容簡介 第一章 被奪走的正義 第二章 歷史可以是因為陰差陽錯 第三章 穿透政治與世情況 第四章 玻璃之城的守望 第五章 那些年,我們為此沉迷過 作者簡介: 蔡子強,香港中文大學政治與行政學系高級講師,本地著名公共知識份子,常常通過在報刊撰文,接受媒體訪問,針砭時政。對於他來說,政治不單只是發生在政府、議會、選舉、示威遊行這些場所之中,也存在於日常語言、大眾文化、電影,甚至足球之上,因此,以上這些意識形態的載體,往往也是極好的分析和批判素材。 -

特價

Out of Stock

教育心語 02 — 教學小品

$78.00$62.40《教育心語》為《明報》非常受歡迎的教育專欄,作者均為香港殿堂級的教育專家,不同的角度,詮釋、拆解香港教育的種種毛病,提出各種可行的方案。 《教學小品》由趙志成博士執筆,娓娓道出執教以來遇見的一件件教學小事:利用英語足球雜誌激勵學生學習英語,學生們興趣盎然,誰知因觸犯「不准帶雜誌回校」的校規,翌日雜誌便被校方沒收;有教師考試前兩周每晚給五、六個學生打電話,說些勉勵說話,為他們打打氣;有喜歡做手工藝的教師,放假日子時就用絲絨布及絲帶做襟章,每個學生一個;身患罕有病症的女老師,仍緊守崗位,做好教學工作,多位學生在不同情況下,小心翼翼,幫忙出入課室,上落樓層,抬輪椅,避障碍,減震盪,愛師之情,無微不至。…… 小事件,往往蘊含處世大道理,正如教育孩子,應從細微之處著手,由內而外,給予諄諄善誘。 作者簡介: 趙志成,資深教育工作者,教育委員會委員。曾任中、小學教師、教育學院講師。研究範圍包括普及教育、教育評鑑、教師教育及學校改進等。香港中文大學「優質學校改進計劃」計劃執行總監。 -

特價

Out of Stock

教育心語 03 — 有效教學

$78.00$62.40《教育心語》為《明報》非常受歡迎的教育專欄,四位作者陳漢森、陳德恆、趙志成及龐永欣,均為香港殿堂級的教育專家,現由他們執筆,以不同的角度,詮釋、拆解香港教育的種種毛病,提出各種可行的方案,實在家長、老師及同學必讀之選。 早年我和陳漢森兄曾經在同一中學教書,及後我離開,他卻留下來,一留就是三十載。朋友問他:「這地方有甚麼東西吸引?」他總是答:「這裡有學生。」但哪裡沒有學生呢?至讀到他在「教育心語」欄的第一篇稿《開學了》,我們才稍為明白他的想法。他以希臘神話裡的薛西弗斯 (Sisyphus)作喻,薛西弗斯被罰每天把大石從山腳下推到山頂,石頭滾下山,他要再推石上山,周而復始。漢森兄這樣說: 校舍不能改動,我可以決定怎樣運用校舍;人事不能變,我可以決定怎樣待人處事。學生的來源不能自主,但我們可以決定怎樣施教;每天都要上班返學不能自主,但我可以賦予自己的教學生活不同的意義,同時協助學生賦予自己校園生活有積極的內涵。 三十年間,我們每次見面,他總愛談他和學生的交往和教學心得。別的老師怕教爛班、差生,他不怕;別的老師怕教新課程,他迎難而上,不辱使命;三十年來不放過可教的學生,也不放過任何一點改進教學的線索和機會。三十年來的摸索嘗試,他積下大量自製教材,卻毫不吝嗇,經常跟「行家」討論分享。從任何角度看,他都稱得上是個「教學發燒友」。 《有效教學》記錄了這個發燒友幾十年來「推石上山」的種種嘗試,想法,總結。 第一章「教好每一課」,內容說明了教師要建立有效的教學常規,背後需要如何經營和準備。 第二章「學習動機」,他談到不少針對差生弱生的教學策略,極富洞悉力。 第三章「教學迷途」,他拒絕「有形無實」的教學,指出課堂組織形式,如小組教學,圍坐等措施,本身並非目的,而是為學習服務的手段。 第四章「照顧差異」,顯示他不但重視差異,思考差異,還認為適當地運用差異有助教學。他的這種想法我衷心支持。 第五章「觀課評課」,記錄了他近年經常到各處學校觀課的經驗,從一個旁觀者的角色思考課堂教學的種種問題。 第六章「教學修練」,他指出老師要改善教學,除了要明白一己之長短外,還要先學會享受教學,把喜悅建立在真確的學習成效之上。 漢森兄的文章平易近人,生動有趣,講道理不用太多詞語,誠然令人佩服,難怪明報的前總編張健波兄囑我多向他學習。讀罷本書的讀者將明白,這個謙稱每天推石上山的人,工作絕非徒勞,恰恰相反,他的經驗富饒意義,值得教育同工深思和借鏡。 ──龐永欣 作者簡介: 陳漢森,香港中文大學畢業,1981年起在中學任教,2010年起轉到香港中文大學優質學校改進計劃任學校發展主任。長期在香港教育專業人員協會負責普及閱讀獎勵計劃工作。喜歡學生、教學工作,經常在報刊發表文章。著作有《寫作思維指導》、《文體寫 作指導》、《語法修辭指導》、《失控教室》、《愉快教室》、《教師加油站》、《踏上教師專業之路》,曾編寫多套中學中國語文及中國歷史教科書。 -

特價

Out of Stock

教育心語 04 — 學習點點心

$78.00$62.40《教育心語》為《明報》非常受歡迎的教育專欄,四位作者陳漢、陳德恆、趙志成及龐永欣,均為香港殿堂級的教育專家,現由他們執筆,以不同的角度,詮釋、拆解香港教育的種種毛病,提出各種可行的方案,實在家長、老師及同學必讀之選。 由趙志成執筆的《學習點點心》,延續前作《教學小品》的精神──小事件,往往蘊含處世大道理,正如教育孩子,應從細微之處着手,由內而外,給予諄諄善誘。 作者簡介: 趙志成,資深教育工作者,教育委員會委員。曾任中、小學教師、教育學院講師。研究範圍包括普及教育、教育評鑑、教師教育及學校改進等。香港中文大學「優質學校改進計劃」計劃執行總監。 -

特價

Out of Stock

教育心語 05 — 課室以外

$78.00$62.40《教育心語》為《明報》非常受歡迎的教育專欄,四位作者陳漢淼、陳德恒、趙志成及龐永欣,均為香港殿堂級的教育專家,現由他們執筆,以不同的角度,詮釋、拆解香港教育的種種毛病,提出各種可行的方案,實在家長、老師及同學必讀之選。 《課室以外》由人稱「德叔」的教育界前輩陳德恒執筆,書如其名,走筆疾書,道出課室以外的種種教育大小道理。 得思量──大家都明白,患上公主病或太子病的「港童」,源自其父母過份照顧。父母以為孩子不諳世途險惡而呵護有加。然而你可知道:孩子自幼跟你一起看《金枝慾孽》和《宮心計》,跟柴九等人學會了多少人心險惡、偷呃欺騙、殺人放火?孩子們從來不是生活在溫室,他們需要的,是實際生活的經歷磨煉而已。這樣「安全的保護」是否造成今天「港孩」驕生慣養,沒有判斷和處理危機的訓練、怕苦怕累、經不起風浪和挑戰;遇事時只會等待或退縮、號哭和徬徨。 作者簡介: 陳德恒 人稱德叔。當學生57年,任職中學34年,兼任大學講師22年。乃教育界老兵,曾任教中學,為地理科教師、活動主任、訓導、副校長及校長等職務。退任校長後,猶熱心教育,仍游走於大中小學校園,發揮餘熱。 -

特價

Out of Stock

教育心語 06 ─ 寫給家長

$78.00$62.40《教育心語》為《明報》非常受歡迎的教育專欄,四位作者陳漢淼、陳德恒、趙志成及龐永欣,均為香港殿堂級的教育專家,現由他們執筆,以不同的角度,詮釋、拆解香港教育的種種毛病,提出各種可行的方案,實在家長、老師及同學必讀之選。 由龐永欣執筆的《寫給家長》,以香港家長的角度出發,論及香港教育界的種種現象,諸如家長教育、政策短評、時事感想……等等。 作者簡介: 龐永欣 曾任中學教師5年、大學講師18年、中學校長5年,現已退休。 -

特價

Out of Stock

教育心語07 - 課室管理

$78.00$62.40教導差生艱難,容易氣餒。 艱苦仍進,靠的是信念;困乏而不棄,倚仗的是相濡以沫的情。 過來人相似的經歷和迎難而上的掙扎體會,是同路人怠倦時的心靈雞湯。 《課室管理》此書提到的校園經歷,不光是實戰技巧,也有論及怎樣面對不盡人意的人生。旨在給在艱辛路上鬥的良師一點指引,正是要改變學校,首要改變老師的心智思維,增其裝備,也就是提升教師的專業實力。 本書作者陳漢森老師著作包括《失控教室》和《愉快教室》,兩書內容有趣而實際,不是講乾枯的大道理,乃是談身邊的小故事;是實戰的經驗,而非泛泛空談。他的書,不乏鼓舞人心的成功故事,也不避失敗的實例,讓教師認識到教導學生,既要努力堅持,也要懂得放開心懷,張弛有道。教師有他的書座右,將會獲益良多。 本書分為五大範疇,分別是: 「學生挑釁和生生衝突」 「課室秩序管理」 「班風與師生關係」 「轉換角度看學生」 「課室管理誤區」 以課室中發生的實際個案,剖析老師如何去管理好當中會發生的多種情況,如學生經常會測試老師、推倒枱凳或伏在桌上;又會談論到教師在課室中的權力及管理秩序的武器;以及如何建立師生情及輔導的重要性等,全部均為十分實用的課室管理技巧。 作者簡介: 陳漢森,香港中文大學畢業,1981年起在中學任教,2010年起轉到香港中文大學優質學校改進計劃任學校發展主任。長期在香港教育專業人員協會負責普及閱讀獎勵計劃工作。喜歡學生、教學工作,經常在報刊發表文章。著作有《寫作思維指導》、《文體寫作指導》、《語法修辭指導》、《失控教室》、《愉快教室》、《教師加油站》、《踏上教師專業之路》,曾編寫多套中學中國語文及中國歷史教科書。 -

特價

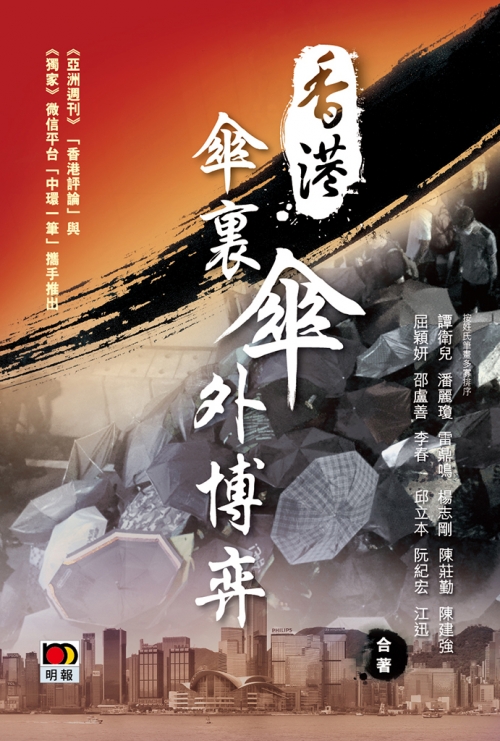

香港:傘裏傘外博奕

$78.00$62.40"《亞洲週刊》「香港評論」與《獨家》微信平台「中環一筆」2015年度攜手推出。 浩蕩佔中79日,催淚的硝煙過後,天空的陰霾猶如昨日淩晨,而我們依然在懇切等待,明日破曉的重生。 歷史是最佳的教員。今天香港的問題,就源於很多年輕一代沒有歷史知識。在「去歷史化」的浪潮中,他們陷入「去中國化」的深淵。 「香港評論」和「中環一筆」的作者,就是要將這些怪現象深入分析,揭開那些高唱民主的政客和「意見領袖」的真面目,為沉默的大多數發聲,還原歷史的真相,捍衛香港人的昨日、今日與明日。 作者簡介: 譚衛兒 現任香港英文《南華早報》 副總編輯。曾任亞洲電視新聞及公共事務部副總裁、新聞總監;無線電視新聞及公共事務部總採訪主任。 潘麗瓊 曾任天地出版社副總編輯及香港電台《自由風自由Phone》客席主持人。現在《頭條日報》撰寫專欄《幸福摩天輪》。 雷鼎鳴 現任香港科技大學經濟系教授。曾在國際頂尖學術期刊發表多篇論文,並著有《民主民生的經濟解讀》、《幫香港算算賬》等12本書。 楊志剛 香港中文大學新聞傳播專業應用教授。曾任澳門大學兼任講師、港台電視部、政府首席新聞主任。 陳莊勤 資深律師、香港民主黨創黨成員。一直關心香港及中國內地政治及社會發展,不時發表政論及社會觀察文章。 陳建強 醫生太平紳士,香港十大傑出青年。積極參與時事,定期於電視、電台、多份中英文報章及周刊發聲。 屈穎妍 現為香港電台第一台親子節目「我們不是怪獸」主持及《晴報》《明報》《頭條日報》專欄作家。 邵盧善 香港電台前台長、助理廣播處長,前《工商日報》副社長及總編輯,現任社會政策研究顧問有限公司總裁。 李春 現任台灣聯合報系香港特派員。長期任職政治記者及主責中國大陸新聞採訪,同時兼任報紙社論主筆。 邱立本 亞洲週刊總編輯。2010年獲星雲真善美新聞獎;2011年獲SOPA最佳評論獎。 阮紀宏 曾任明報副總編輯、副主筆。現在聯合國際學院任教新聞專業,並在香港多間媒體撰寫評論。 江迅 香港《亞洲週刊》副總編輯,香港零傳媒總編輯,中國作家協會會員,香港新聞工作者聯會理事。" -

特價

Out of Stock

中國龍頭企業領袖

$78.00$62.40內容簡介: 「中國式思維」正發揮著愈來愈大的威力,而香港的發展正受著中國愈來愈龐大的經濟引力牽動。香港人多了解、多學習「中國式思維」很有好處,也是必要的。我向大家推薦這本書 ──《中國龍頭企業領袖》。 ── 香港特別行政區政府財政司司長 曾俊華 這本書集合十一位中國有代表性的重量級企業家的管理理念、人生哲學、處世之道,透過作者所聞所見,再以生動的筆觸寫下每個生動的故事。在這個充滿機遇與挑戰的時代,對這些中國企業領軍人物作一線的觀察,再由資深記者用心描述出來,值得作為財經及處世的參考。 ── 中國財政部財政科學研究所所長 賈康 這本書薈萃了一眾重量級中國企業家對做企業、看中國的諸多觀點,許多看法非常精到,讀來令人很受啟發。透過中國企業家的視角來解析中國社會經濟的發展變化,可謂是舉重若輕,抓住了當下時代的脈搏。 ── 華潤(集團)有限公司董事長 宋林 蔡展翔是一位很專業的職業電視人,近十年的媒體工作經驗塑造了她對財經事件的敏銳觀察力、極佳的溝通技巧和謙虛親切的態度。從個人從業經歷、平安發展史,到其他金融話題,點滴交流促成了本篇訪稿的完成。 ── 中國平安保險集團執行董事 張子欣 毋庸置疑,中國這條巨龍正在國際舞台上發光發亮。如何在這片強國土地上建立屬於你的事業王國?看罷十一位國企總裁的創業、建業、守業經驗之談,充份了解國企架構及發展局勢,你必然會有所得著! 由有線電視財經資訊台記者蔡展翔編寫的新書《中國龍頭企業領袖》,透過訪問十一位中國大型企業總裁,透視近十年中國經濟的結構變化,並探討中國經濟發展前景。此書涵蓋中國十一個不同行業與範疇,包括石油石化、航空、交通基建、金融、保險、地產、資源、造紙業、體育消費用品及電力,解構行業未來發展局勢及解構中國企業在國際上的地位。 作者簡介: 蔡展翔 現任 有線電視高級財經記者及編導 中國東北大學新聞系研究員 香港張學良教育基金會高級顧問 曾任職 中國新聞社、亞洲電視 曾主持有線財經資訊台節目 「2007年香港財政預算案論壇」 「2005香港世貿會議論壇」 「還看2005財經」 「Money Cafe」 「動力中國」 「企業透視」 -

特價

Out of Stock

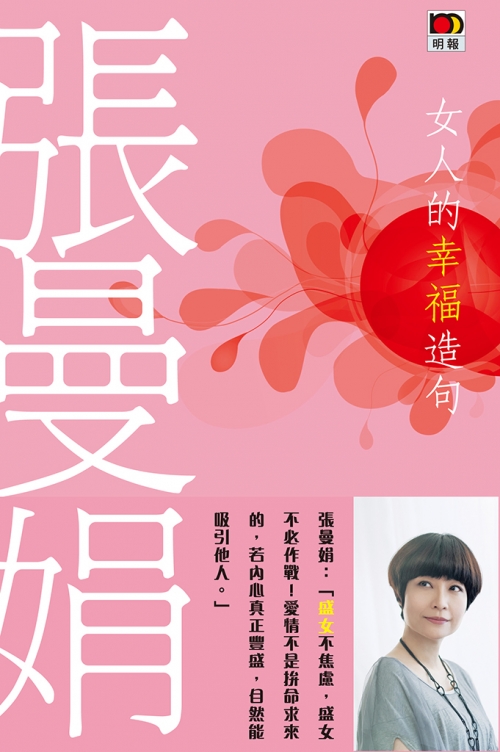

張曼娟女人幸福術1-女人的幸福造句

$78.00$62.40學會造句,發現幸福 聽過一個小學生造句的笑話,說老師出了「如果」這個字詞,大家都造好了句子,只有一個小朋友滿頭大汗,苦不堪言,覺得好難好難。終於 完成了,出現了這樣的句子:「白開水不如果汁好喝。」聽笑話的人都覺得很好笑,我卻彷彿看見幼小的自己,被許多字詞困住,努力要找到 正確的造句。我後來背了許多現成的造句,只要老師考造句,就把它們填進去,雖然沒有創意,卻也萬無一失。 造句,變成索然無味的事了。 直到長大以後,我仍以為幸福是一處遙遠的所在,只要我認清方向,只要我努力不懈,總有一天可以抵達。我甚至曾經以為,觸及幸福的一剎 那,天空會爆發五顏六色的煙火,成千上萬隻和平鴿凌空飛起,教學的鐘聲嘹亮地響徹天際。我常常想着,幸福的線索究竟是一個人?或是一 件事?還是一個地方呢?是不是每個人都能夠尋找到所謂的幸福? 幸福,變成遙不可及的想望了。 後來漸漸發現,只要把字詞放在恰當的地方,就能造出漂亮的句子,最重要的是,那是屬於自己的句子。接着也發現,所謂的幸福就是在一個 恰當的地方,過着合適的生活,那是我喜歡的生活。幸福只是一種狀態,根本不假外求,就像造句一樣。 我走過惶惑的少年時期,流淚的戀愛時期,走進最豐盛的女人時期。我看見作為一個女人的那些貴重的素質,像天使潔白的羽翼,瑩瑩發光, 承載着自己與他人的歡喜憂傷。我看見過溫柔如玫瑰凋萎,我聽見過純真似玻璃碎裂,然後,女人從灰燼中站起來,盛放如百合,璀璨似水晶。 感謝因我是女人而珍愛着我的人,你們的愛,使我更加確定自己的價值,並且發現了一個秘密:獲得幸福不是一種運氣,而是一種能力,這能 力原來是與生俱來的。 作者簡介: 張曼娟,曾任職東吳大學中文系副教授,教授古典小說、現代小說、現代散文等課程為主。曾獲台灣「全國學生文學獎」小說首獎;教育部「 文藝創作」小說第一名;中華文學散文獎第一名及中興文藝獎章。張曼娟屬台灣殿堂級作家,至今共有數十部著作問世,每次一推出,皆受到 相當廣大讀者的迴響與討論,為目前台灣、美國、香港以及東南亞各華人地區最具知名度與最受歡迎的華文女作家。 1988年後一直手執教鞭至今。初期任教於文化大學中文系文藝創作組,後來在東吳大學中文系誨人十年。1997年8月她應邀到香港中文大學任教,至今仍於港台兩地「駐守」,現任光華文化新聞中心主任。