-

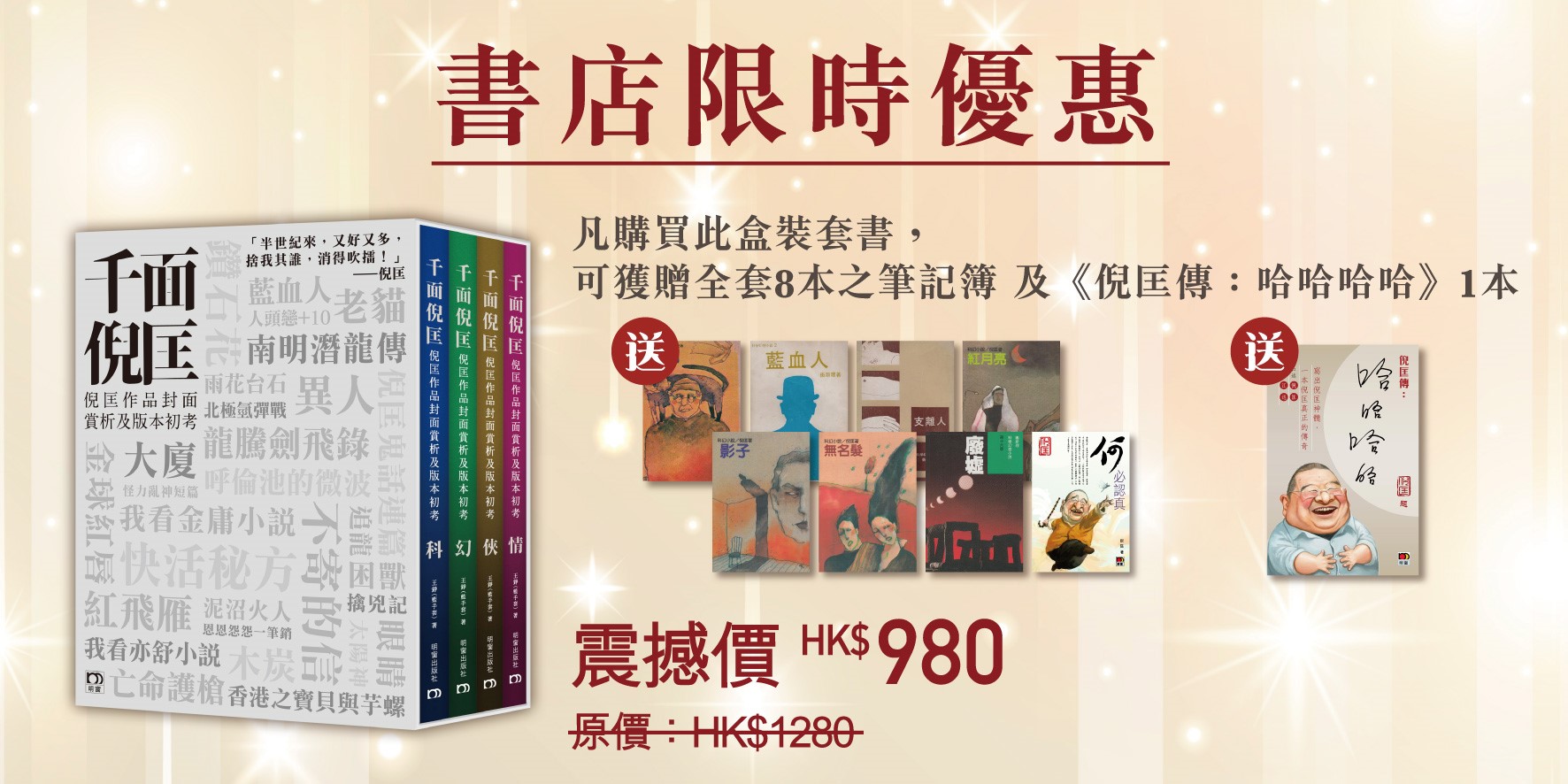

特價

半個醫生ON CALL 中

$60.00$48.00"名人推薦 星屑醫生:「我衷心期待這本書能成為新經典。」 《On Call 36小時》羅仲謙:「實習醫生熱血奮鬥史,幽默寫實,非常好看!」 「『你心中一邊哼着歌一邊搓,你就會搓得對拍子,也不會覺得累的了。I want nobody nobody but you, I want nobody nobody but you!』牀頭有個醫學生搓得汗流浹背,牀尾有個大醫生在唱Wonder Girls當啦啦隊……」 Dr. Ray從小的志願就是行醫救人,成功考入讀醫學院後,才發覺當醫生原來殊不簡單,頻繁的考試、學之不盡的醫學知識、繁重的工作量……簡直就是「一入醫門深似海」!學醫期間,他天天歷盡各式奇事,備受各種心理、精神上的衝擊,包括首次解剖死屍、首次接觸絕症病人、首次直擊女人十級痛的生仔過程、首次被護士欺負、首次在醫院上課中途暈倒變成病人、首次搶救病人失敗……最後,他成功闖關,由醫學生搖身一變,成為半個醫生,遊走醫院各科。 實習醫生Dr. Ray以感性又幽默的筆觸回顧五年醫學生生涯的點點滴滴,帶你深入各個醫院重地,一窺堂奧,看盡人生百態,重點推介: -臭氣熏天的手術直擊 -七國混戰的生仔過程 -精神病房上演的四娘教仔 -急症室的奇難雜症大雜燴 同場加映:兩大醫學院面試實錄! 作者簡介: Dr. Ray 從小的志願就是當醫生,畢業於山區大學醫學院,現正輪流於某大公立醫院做實習醫生。雖然疲於拚命,但相當樂於救人。期望以小醫生的角色,去描寫大醫院內的人生百態,分享從醫生成長的心路歷程。 " -

特價

十傑──十個傑出青年的故事

$88.00$70.40現代的香港年輕人常被指為脆弱,不堪一擊,對世界沒什好奇心,甚至選擇躲在電腦背後,損失了不少人生的可能性。在2014年當選十大傑青的他們,以自身經歷告訴你,人生必然會經過高低起跌,但風浪過後,縱使未必攀得更高,你會看到不同的風景,有不同的體會,練成一個更好的自己。 訪談人物: ‧彭秀慧(舞台劇監製、導演、自由創作人) ‧羅靈傑(壹正企劃有限公司總監) ‧黃麗虹(中文大學醫學院副教授) ‧馬興文(MA.Design行政總裁兼藝術總監) ‧蔡曉慧(主持人兼評述員) ‧曾詠恒(香港大學臨牀腫瘤學系助理教授) ‧高鼎國(華明行集團執行董事) ‧陳嘉賢[德國寶(香港)副總裁副總裁] ‧方力申(藝人) ‧黎志偉(攀石教練) -

特價

Out of Stock

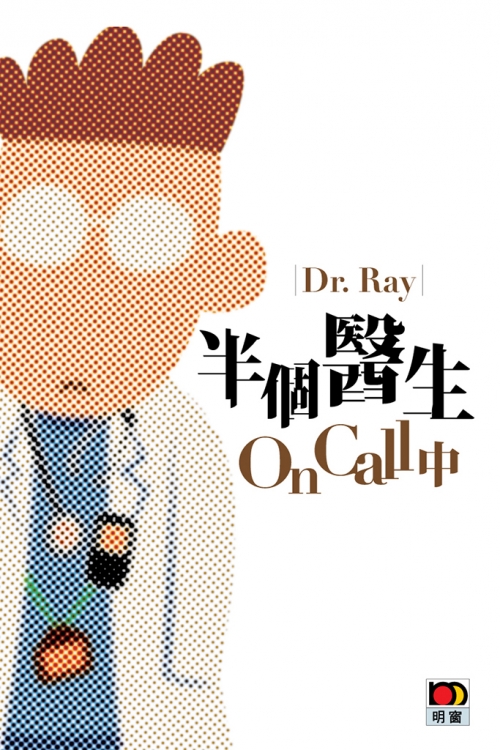

勞資矛盾的危 · 機-勞工政策與勞工短缺的分析

$78.00$62.40不少理論或實證研究都認為,人力資源對企業動力和經濟持續發展十分重要。勞資關係及勞工政策,不但影響社會資源分配的有效性,更影響企業發展的動力。近年經濟持續增長使企業對勞力的需求不斷上升,香港雖然地少人多,但人口老化問題嚴重,加上港人已開始抗拒一些較厭惡的工作,勞工短缺問題已經浮現。可是,本港現時的教育及勞工政策未能有效增加勞力供應,勞工短缺現象日漸加深。在高樓價高租金的環境之下,勞資雙方於實施勞工政策的問題上亦出現分歧,影響原本互相配合的勞資關係,逐漸形成對立之勢,不利社會穩定。因此,透過與工商業界和社會各界的互動,我們嘗試建構一個屬於香港本土的勞工理論架構和論述,以解釋和評估勞工政策對商業、經濟和社會的衝擊、影響,並提出建議。 此書主要論述現時本港勞工政策和勞工短缺等熱門問題,難免有時間性的限制,但書中所提出的概念和理論,相信於長期亦有參考價值。不足之處是此書主要編入近期的評論文章,並非有系統的研究,難免偏向某些重點或有少許重複之處,筆者盼望能拋磚引玉,在不久的將來,見到更多更有系統地研究本地勞工及相關的公共政策。 我們也在此感謝歐陽家騏先生參與編寫部分文章,還有各方的鼓勵和支援,特別感激家人的默默支持,是我們堅持辛勤工作的動力。才疏學淺,文筆粗疏,如有舛誤之處,祈不吝指正。 ──李樹甘 樹仁大學商業、經濟和公共政策研究中心 本書內容包括: 第一部分 勞資矛盾 第二部分 勞工政策 第一章 最低工資 第二章 標準工時 第三部分 勞工短缺 第一章 現時各行各業的情況 第二章 勞工及教育政策與勞工短缺 第三章 勞工短缺的解決辦法 第四部分 社會矛盾與解決 作者簡介: 李樹甘博士 香港樹仁大學經濟及金融學系副教授 香港樹仁大學商業、經濟和公共政策研究中心主任 -

特價

再來再試-我在亞視新聞部

$78.00$62.40 -

特價

Out of Stock

兩岸四地記者親述-國民身分與採訪衝擊

$88.00$70.40國民教育鬧得滿城風雨,作為經常穿梭全球各地的記者,對於國民身分有什麼見解呢?相比英國國民(海外)護照,香港特區護照是否更有採訪優勢呢?同是中國人,中國官員為何要區別對待特區記者的呢? 前無綫電視記者,現任香港樹仁大學助理教授的李家文博士訪問十七位分別來自大陸、台灣、香港、澳門的著名新聞工作者,剖析國民身分認同對新聞採訪選材、議題設定、報道效果等多方面如何起關鍵作用。全書除了各個記者對自己的國民身分敘述外,還有大量新聞採訪過程中由國民身分差異帶來的衝擊案例,以及當中記者的應變。 本書邀得香港資深傳媒前輩黃應士、香港中文大學新聞與傳播學院院長馮應謙及台灣TVBS編播中心經理王結玲作序,更有眾多記者採訪的珍貴現場照片。 受訪記者包括: (大陸)龐皎明、北風、于婷婷、鄭浩 (台灣)楊釗、李志德、郭宏章 (香港)蘇敬恆、潘蔚林、陳競新、區國強、湯惠芸 (澳門)吳璟儁、譚金榮、吳小毅、余偉英、陳麗靜 作者簡介: 李家文 中國人民大學文學(新聞學)博士、碩士。1997 年於香港樹仁學院(現升格為樹仁大學)畢業後,在香港無綫電視先後任職港聞記者、駐北京記者,助理中國採訪主任及港聞組助理採訪主任,同時擔任新聞主播。曾為香港浸會大學及樹仁大學兼任講師,2010 年中放下新聞界全職工作,擔任樹仁大學新聞與傳播學系助理教授。翌年開始在香港電台電視部兼任時事節目《時事摘錄》之「 新聞定格 」環節主持,負責新聞評論。 -

特價

Out of Stock

光明女樂

$60.00$48.00內容簡介: 《港孩》作者黃明樂今次推出散文結集《光明女樂》,以乾脆俐落的筆鋒,寫社會大事,寫港女心事,正如她的自序中所言,是大事大非,也是小情小趣。 本書分為兩部分,<光明>收錄了作者寫關於香港政制,社會現象的文章,字字珠璣、針針見血,盡顯大我精神;<女樂>部分則以個人情懷出發,作者摒下前AO的強捍身分,細數香港單身適婚女人的心事,女強人的外表下,藏一顆少女的心。 「大概每個人也如是,有如一個銅錢的兩面,有大我和小我,兩者既不相衝,復可相容。」──黃明樂 相關視頻:黃明樂談《港孩》、《光明女樂》

作者簡介:

黃明樂,在香港土生土長,畢業於香港中文大學新聞與傳播榮譽學士、倫敦大學法律學士、倫敦大學經濟及政治學院(LSE)比較政治碩士。現為專欄作家,定期文章見《明報》、《信報》和《ELLE》雜誌,身兼香港電台客席主持、樹仁大學客席講師和自由身教育工作者。

曾任特區政府政務主任(AO)、梁家傑特首選舉競選經理。相信人生最緊要好玩,但玩也應該玩得很認真。

相關視頻:黃明樂談《港孩》、《光明女樂》

作者簡介:

黃明樂,在香港土生土長,畢業於香港中文大學新聞與傳播榮譽學士、倫敦大學法律學士、倫敦大學經濟及政治學院(LSE)比較政治碩士。現為專欄作家,定期文章見《明報》、《信報》和《ELLE》雜誌,身兼香港電台客席主持、樹仁大學客席講師和自由身教育工作者。

曾任特區政府政務主任(AO)、梁家傑特首選舉競選經理。相信人生最緊要好玩,但玩也應該玩得很認真。 -

特價

Out of Stock

光影政情 — 銀幕背後的政治和歷史故事

$78.00$62.40如果當年希特勒沒有被藝術學院拒收,也許二戰就不會發生了;如果當年毛澤東在北京大學圖書館的薪水再高一點,也許世界就少了一個共產黨了……電影總是離不開歷史,而歷史又總與政治息息相關,蔡子強從光影大屏幕中看到的,不是拍攝技巧,也不是敘述風格,而是電影所處時代背景下的政治密碼。 例如「我們的香港,已經不存在」、「還我香港」,便是《那夜凌晨,我坐上了旺角開往大埔的紅Van》這套電影的主題。《玻璃之城》中舒淇和黎明飾演的情侶儲錢打長途電話是由於當時電訊商壟斷抬高通訊價格,而這一歷史鏡頭卻最終由王維基徹底改寫。對於受限甚多的國內電影,政治隱喻更是充滿了想像力,《讓子彈飛》中的一幕「民國八年九筒帶領六個弟兄幹掉了黃四郎」原來是在隱喻「八九六四」……《王的盛宴》裏劉邦項羽的故事,則含沙射影中國的傳統政治權術。 在蔡子強對政治故事和歷史事件沾手就來的敘述中,你可能會懷疑自己究竟有沒有看過書內的每一部電影,因為每一部電影在他筆下,幾乎都是另一番充滿想像力的解讀。在政治局勢變化萬千的這個時代,蔡子強的這本書,也許能讓你通過光影看懂現實中的更多政治密碼。 本書內容簡介 第一章 被奪走的正義 第二章 歷史可以是因為陰差陽錯 第三章 穿透政治與世情況 第四章 玻璃之城的守望 第五章 那些年,我們為此沉迷過 作者簡介: 蔡子強,香港中文大學政治與行政學系高級講師,本地著名公共知識份子,常常通過在報刊撰文,接受媒體訪問,針砭時政。對於他來說,政治不單只是發生在政府、議會、選舉、示威遊行這些場所之中,也存在於日常語言、大眾文化、電影,甚至足球之上,因此,以上這些意識形態的載體,往往也是極好的分析和批判素材。 -

特價

Out of Stock

偏向虎山行

$68.00$54.40內容簡介: 為了香港的未來,我坦然無懼, 縱使路再難行,仍然願意走向虎山。 「從政多年,歷盡香港大小事。從啟德到赤鱲角,從彭定康到董建華再到曾蔭權,人事變遷已是平常事;沒有改變的,是我對民主的執著和堅持。在爭取平等、民主、人權、自由的道路上,我不曾退縮。」 《偏向虎山行》記錄了劉慧卿從政多年的心迹。在她的政治生涯裏,她一直勇敢而執著地在崎嶇的民主道路上踽踽而行,雖遇到無數的困阻,也受到一些政見不同者的肆意攻訐,但為了捍衛香港的人權和自由,不畏強權高壓,甘於走向虎山。此書為她的政治抱負和社會良心作了清晰的闡述。 香港回歸後,政治、社會環境變幻莫測,這位民主志士不單評論政治發展,對社會、民生、經濟等各項議題也十分關注。從銀行削減分行、港府注資興建迪士尼、環境污染惡化,到政府滅貧、新聞和言論空間的變化、公共廣播諮詢檢討,還有民主派人士十分關注的雙普選問題,作者都一一陳述她的見解和建議,立場鮮明,詞鋒銳利,體現其一貫的敢言作風。讀者可聆聽議會以外民主派議員的聲音,並與作者一起檢視過去數年與香港人脈搏相連的各項風波和議題。 作者簡介: 劉慧卿簡歷 生於1952年1月21日,現任前綫召集人 1962-1972年 香港瑪利諾書院 1976年 美國南加州大學電視新聞學士 1976-1978年 南華早報記者 1978-1981年 香港電視廣播有限公司新聞部記者、助理採訪主任、高級編導 1981-1984年 香港電視廣播有限公司駐倫敦記者 1982年 英國倫敦大學倫敦經濟及政治學院國際關係碩士 1982-1984年 英國廣播公司電視部助理編導 1984-1991年 遠東經濟評論香港區記者 1987年 香港中文大學新聞與傳播學系講師 1987-1990年 香港大學校外課程部新聞學文憑班講師 1988-1989年 香港記者協會副主席 1989-1991年 香港記者協會主席 1991年 當選為首位女性立法局直選議員(新界東選區) 1997年 獲委任為JP太平紳士 1997年至今 前綫召集人 1998年 奧地利Bruno Kreisky Foundation人權獎 1998年至今 立法會直選議員(新界東選區) 2003年 瑞典烏普茸拉大學言論自由獎 2006年至今 民主動力副召集人 2006年至今 -

特價

Out of Stock

倒瀉籮蟹的香港教育

$68.00$54.40內容簡介: 「倒瀉籮蟹」是前教統局長李國章上任前對香港教育的批評,其時他仍是中大校長。王師奶一聽見這樣「生猛」的形容,心中期望這位猛人能將香港教育整頓。可惜李國章上任後,何止未能捉回倒瀉了的蟹,還親手倒瀉第二籮甚至第三籮蟹!他批評倒瀉籮蟹時,羅范椒芬是教統局長,後來郤做了他的第一號助手。羅太看着自己的上司倒完一籮又一籮蟹,心中感想不得而知!李國章和羅范椒芬在任期間,教改、母語教學、教師語文基準試、學校內評外評、直資學校、殺校,新猷不斷。終於,他倆雙劍合璧時代消逝了,來了花白鬍子的孫明揚,他笑得有點奸奸哋,有點像隔夜油炸鬼,濕水炮仗。教育界在不是微調的微調方案中見到局長的真章。最近「自願優化」的5減1計劃,更顯出他軟硬兼施的功力。王師奶覺得教育圈吹水的人太多,有心有力的人太少。這些年過去了,香港教育,仍是一個「亂」字…… ──王師奶 關心子女,關心教育,師奶一定排第一。時為二零零二年九月,王師奶登陸《明報》「教得樂周刊」,開始了專欄「論盡教育」。當年,教改開展三數載,學校翻天覆地改,順手拈來的有成立家長會,家長地位一夜暴漲;縮班殺校,教師飯碗隨時不保;愉快學習,高喊求學不是求分數。 王師奶雖然一介介女流,但針砭時弊不問性別。王師奶每天讀幾份報章,抓住最觸動家長神經的教育新聞,幾百字內論盡政策,分析問題有根有據,嘻笑怒罵也有建議。王師奶有時化身王女俠,路見不平,一定拔刀。做得好的一定讚,做不好的,不管你位居何處,照罵可也。這些年來,王師奶不屈不撓,為香港教育把脈。 不管你是否怪獸家長、美國虎媽,不論你是否教師校長、教界中人,關心香港教育的你,都應該一讀,看看香港的教育,如何「倒瀉籮蟹」。 -

特價

來自遠方的呼喚

$88.00$70.40" 為了改善農民生活環境和交通便利,在過去八年,已經有超過2,500名本港和內地的大學生和中學生,以及專家義工透過「無止橋慈善基金」在內地築建河上便橋和開展其他的民生工程。本書希望讓曾經參與建橋工程的眾人,以不同的角度解構行動的意義,並「呼喚」遠方的香港同胞,反思城市生活,回饋農村。 「無止橋」在不知不覺中,引發出最純樸、最動人、最難忘的故事。我是在去年的無止橋夏令營,聽了重慶大學徐同學的分享。他在憶述建橋工程完成後準備離開時,無意中聽到老奶奶在講電話,被她的興奮和喜悦所吸引。 對老奶奶來說,這條連接彼岸,方便交往的便橋,她等了一輩子,終於在有生之年夢想成真!她如獲至寶,急要將這份埋在心底裏的渴望和喜悅,打電話與離鄉別井、遠在南方當農民工的兒子分享!兒子可能每年只可以在春節回家過年探親,她明知沒可能,也急不及待的打電話告訴他,家鄉終於有條步行橋的好消息,着他趕快回來看看。 我坐在台下,望着銀幕上的畫面,看着老奶奶由心笑出來的容顏,扣人心弦,霎時感動! ──紀文鳳 (無止橋慈善基金義務秘書) 我參與過好幾次無止橋的活動,包括無止行和無止橋的竣工典禮。每次看到義工們那份積極投入的神情,義工和村民,特別是小孩子,在短短一兩星期建立的深厚友誼,我都為之動容,由衷地支持無止橋這份充滿意義的慈善工作。 ──林鄭月娥 (香港特區政府政務司司長暨無止橋慈善基金榮譽顧問) 遠至十年多前了,於初春還寒、漫山梨花開時,我首次隨吳恩融教授牽頭的團隊訪黃土高原中的毛寺村,為籌建「無止橋一號」作準備。隨後於2005年盛夏,一行數十香港義工抵村建橋,約一星期橋成,把久遠以來河分兩岸、似近還遠的遙鄉困局化解。我樂見小小學童以至蒼蒼長老,終於日常可以安心穩步踏橋渡河;我亦喜見無止橋的設計建造因地制宜,以柔制剛以環保網籠作主要構件,籠中石塊就地取材,可謂「低碳綠建」的經典。此橋的創意理念具遠見,實體卻親近在地鄉土,親民利民,並與當地山水環境和諧共融。 ──黃錦星 (香港特區政府環境局局長暨無止橋慈善基金榮譽顧問) 作者簡介: 無止橋慈善基金 (http://www.bridgetochina.org.hk/hk/) 是一個香港註冊的慈善團體。旨在鼓勵香港和內地大學生運用環保理念,義務為國內貧困和偏遠的農村設計和修建便橋及村莊設施,藉以: -促進香港和內地的溝通、瞭解與融和 -改善內地偏遠、貧困農村的生活環境和質素 -啟發社會尊重、欣賞和保護地方文化、傳統和環境,提倡可持續理念 -提供大學生服務學習的機會,親身為村民帶來實質改變" -

特價

Out of Stock

你睇我唔到

$68.00$54.40書展現場發售 大世界,一直活在眼皮以外。 《你睇我唔到》這個電台節目,有沒有娛樂大家(娛樂不一定是令人笑,這只是籠統的說法)?有沒有教育什麼?有沒有使聽眾反思?這些不應該由自己來說,而且也因人而異。可是,雖然我自己就是這個節目的主持人兼創造者,我卻同時被這節目深深影響。那個影響,甚至比娛樂、教育或思考更甚。 我創造了《你睇我唔到》,《你睇我唔到》也創造了我。從前我是個混蛋,當然現在也不見得不是。我把在我節目出現的人都叫「癲青」,因為被忽視的不只是邊緣青年,而且,我也不認為「你睇我唔到」的一定是負面的小角色。所以,我就創造了這個新的詞彙「癲青」。癲,即瘋狂。於我眼內,能夠做到一些別人做不到,或者不敢做的事,就是瘋狂了。 真正有意義的媒體,應該簡單分三個層次。我在寫的這本書夠不夠娛樂?能不能教育?會不會使人思考?我全都希望做到。但要是什麼都不能,我還是覺得這很有意義,因為當我再一次細味癲青們的說話,我又再一次創造了新的自己。 -

特價

佛系廢青都有火

$78.00$62.40內容簡介: 十年前,黃明樂寫了轟動香港社會的《港孩》,種種關於當代香港孩子的現象,引起了廣泛回響。 十年後,Z世代的孩子們,公主病不再,換上了「佛系」二字。家長、僱主、社會賢達認為「佛系」是不思進取、不事生產的代名詞,更把年輕人標籤為「廢青」。佛系青年卻深深相信,在瞬息萬變的當今社會,無慾無求、凡事隨心是唯一的生存之道。種種世代矛盾,由此而起。 作為資深教育工作者及自由創作人,黃明樂過去十多年跟不同年齡、背景、個性的年輕人朝夕相處,明白他們其實並不真的那麼「佛系」,只是不懂得用大人能理解的方式去表達和建立自己。而大人也沒有能力,看通孩子們佛系表象背後的思考邏輯,真正了解孩子們的內心世界。 透過這一部《佛系廢青都有火》,作者以全新的眼光,加上親身經歷,分析Z世代與大人之間的矛盾,並希望兩代之間可以放下批判與標籤,逐步走上和解之路。 文章節錄: 《唔緊要病》 「明樂,我想出國讀書,你可替我寫推薦信嗎?」許久不見的學生,忽然給我發短訊。 「讓我看看。何時截止?」我回短訊。 「後天。」 「後天!即我只有兩天時間?」 「一天,因為明天已要回學校交文件。」短訊變了錄音口訊,語氣輕鬆得很。 一天!我看着眼前密密麻麻的日程,掙扎着要不要答應。 「出國讀書這麼大的決定,你兩天前才來準備?」我不禁為他擔心。 「對啊!我一開始準備,就想到要找你了!」他興奮地說,我差點沒昏倒。 我嘆了口氣,索性撥電話給他,直言:「抱歉,這兩天我真的很忙。如果你早一點找我,我是很樂意幫忙的。」 「噢。」他一頓,「唔緊要。我再找人。」說罷便清脆地掛了線。 後來,我遇見他,問及申請進展。他在截止前一天成功另找老師作推薦。 「不過最後都衰左啦!」他若無其事的說。 「那你一定很失望了。」我不禁替他惋惜。如果準備充足一點,我深信他獲取錄的機會還是蠻大的。 「唔緊要~~~」 「那是你心儀的大學啊。」 「ok啦。」 「但……」 「無所謂喎,真係。」 轉眼,拙作《港孩》出版十年了。當年的孩子都變大人了。而今天的孩子,也變得大不同。 近年的前線教學,令我感受最深,也最心痛的,是孩子們由當年奄尖聲悶的「公主病」,忽然走進了另一極端,變成凡事不在乎的「唔緊要病」。 兩者有啥分別?前者以為「世界圍着自己來轉」,他們要得到一件事,一哭二鬧三上吊,不到黃河心不死。 後者恰恰相反——他們想要的,得不到,便爽快地作結:「這些幸福不屬於我。」他們認為「世界不會圍着我轉,因為世界看不見我。 」 今天的孩子,有種共同的行為模式:想要什麼,如參加比賽、申請出國留學、考獎學金,總是沒太多準備;落空了,失望瞬間消化掉,化成一句「唔緊要」。 大人們看得眼火爆,唔緊要唔緊要,這些後生什麼都不緊不要,唔嗲唔吊,想點? 但是,相信我,在孩子們的心底裏,這些事情其實他媽的緊要。因為,果真唔緊要,他們連踏出第一步都不會,遑論說出最後那句「唔緊要」。 「唔緊要病」是一種自我防衛機制。孩子們,有很多東西想要,同時有很多揮之不去的不安。為了避免不安,他們真心相信,凡事別付出太多,落空了就不那麼失望。 這個潛在邏輯,最後變成自我實現預言,期望真的一一落空,而最安全的下台階,就是那句萬能Key的「唔緊要」。 「唔緊要啦,我都沒有很努力。」「唔緊要啦,我都沒有太投入。」「唔緊要啦,我又不是付出了很多。」無希望,就無失望,自欺欺人。凡事唔緊要,久而久之,唔緊要的已不是那件事,而是當事人,即是——他們自己! 十年前後,孩子的問題——「公主病」和「唔緊要病」表癥一致,原因卻大不同。兩者同樣是未盡全力,但從前是「Hea」,是「老奉」要大人出手相救(而大人通常義不容辭)。今天的「佛系」,大多不是老奉,也從不期望大人出手相助;反而認定,無人幫是正常的,因為「我不值得」(I don’t matter, I don’t deserve, I am nothing)。 十年前,回應「老奉」,大人若狠下心撒手不管,孩子們自會死死氣地靠自己,最終還是會明白「No pain, no gain」。 今天面對「佛系」,大人倘若照板煮碗,孩子們「求仁得仁」後,就愈發認定:你看你看,我都不值得愛了吧。然後,他們便會掉進自憐自憫的惡性循環,更可能一死了之。 大人百思不得其解:今天的孩子,明明萬千寵愛在一身,我們對他們的溺愛,早就過晒籠了,怎麼可能令他們覺得「I don’t matter to anyone」? 孩子們從小到大,要什麼有什麼,只要大人能力範圍內做得到的,都會傾盡所有去滿足他們,竟反過來令孩子們有這麼嚴重的自我保護機制,認定「I don’t deserve what I want」? 作者簡介: 黃明樂 寧靜致遠、淡泊明志的知性女生。 香港中文大學新聞與傳播榮譽學士。 倫敦大學法律學士。 倫敦大學經濟及政治學院比較政治碩士。 Associate Certified Coach (ACC) by International Coach Federation (ICF). 曾任香港特別行政區政府政務主任(AO)。2005年毅然拋下鐵飯碗,追尋自由創作人的夢想。至今無間斷在各大報章、雜誌寫專欄,並出版十多部著作,包括暢銷書《港孩》。 遊走於傳媒、劇場、教育及文化界,主持香港電台節目SIK SI FUNG達8年之久。 曾為逾100家機構/企業出任策略顧問及提供培訓。 十多年來積極投入教育工作,是家長信任的傾訴對象、學生及年輕人愛戴的mentor。近年積極開拓人生導師(professional life coaching)的事業,協助成年人為自己的人生轉變尋找出路,最大願望是世上每個人都能找到自己的熱情所在。 個性真誠、開朗、善感,容易走進別人心裡,相信生命影響生命。工餘興趣是有機耕作、閱讀、旅遊和禪修。