-

特價

Out of Stock

香港的香格里拉

$59.00$47.20內容簡介: 先問你一個問題﹕「你最初怎樣知道香格里拉(Shangri-la)﹖」相信許多人的回答都一樣﹕「最初知道香格里拉,是由於酒店的名字。」 其實香格里拉是在1933年,由英國人James Hilton創造的,並且寫成小說《消失的地平線》(Lost Horizon)。書中描述的香格里拉是一個夢幻玄奧的世外桃源、人間樂土。小說面世以後,很多地方爭認是真正的香格里拉,但作者這樣說﹕「你們不會在地圖上找到香格里拉。」 香港也和香格里拉有關﹖ 香格里拉既然是一個山川靈傑、風景優美的地方,只要配合這些條件,便可說有資格了。香港的香格里拉,數目其實不少,計有﹕昂平、萬丈布、鹿湖、大浪、狗嶺涌、吉澳、白腊、二堂、東北角、圓墩及平洲,且讓朱維德 —— 香港的老掌故、「地膽」,為你逐一娓娓道來。 你也可以按本書的介紹,核證一下你的高見是否和他相同。 作者簡介: 朱維德,著名旅行家、行山發燒友及資深電視節目主持人。他不但博學多才,而且對香港本土文化及歷史素有研究,著作包括﹕《香江舊貌》、《香港歷史名勝》、《舊貌新顏話香江》及《香港掌故 》系列等。 -

特價

Out of Stock

香港真是提款機

$68.00$54.40二零一四年的佔領行動,以至近期的反自由行、反水貨客行動,「本土化」理論在坊間油然而生,令不少港人開始反思「香港人」的身分與價值。然而,香港的價值又該如何計算? 二零一二年夏末,港澳辦前副主任陳佐洱批評,英國人管治香港百多年,但其實無意守護香港,「只當香港是提款機」,認為英國只為利益而「佔領」香港。筆者聽後極為感慨,故借題發揮,以史為經,倚數為緯,撰文《香港真是提款機》駁斥,投稿《信報》。該文章在同年10月12日於《信報》刊登,在社交網絡上更被分享數百次。 作者龔祖兒作為土生土長的香港人,以歷史資料、統計數據及圖表等,闡述香港多年的政治及經濟發展,以數字揭視香港在中港關係、經濟、民主及文化等範疇的現況。在與本書同名的文章《香港真是提款機》中,作者從本港證券市場資金流、外來投資、遊客數量、國際貿易等方面,看香港被當成提款機的能力。 作者堅信「Figures don’t lie」,以數值展現香港的價值,以數據解釋中港近年現象,以圖表透視本港的管治利弊,以對比反思香港的發展前路,為讀者提供更量化的評論。 作者簡介: 龔祖兒為典型香港仔,於九龍上海街留產所(Maternity Home)出生,先輩五百年前由滬遷粵,父母和平後來港。作者現為國際會計師公會資深會員、英國特許管理學會會員。工作多年,涉獵甚廣,職行政管理,掌會計專業。 作者自二零一二年起撰文並刊於《信報》,至今兩年,刊出數量多達數十篇,在社交網絡更被瘋傳數百次。作者每遇本港大事,均會以史為秤,量化盡論港事。 -

特價

香港節慶風俗

$98.00$78.40香港繁榮都市背後流傳着大大小小民間節慶活動,你有留意過嗎?香港的節慶風俗可分為節、慶、誕、醮四類,即歲時節令、鄉村慶典、神祇誕辰和太平清醮。節慶活動乃年度盛事,藉此為居民祈福驅邪,並演出神功戲娛神娛人。同時也可以維繫社區和族群成員之間的關係,加強身分認同和歸屬感。可惜,這些傳統文化未為大眾注意。現在就讓歷史、風俗和建築文物的研究者陳天權帶你走遍鄉村市鎮,介紹五十多個香港較為重要或罕見的節慶風俗,重新認識香港傳統一面。 作者簡介: 陳天權,歷史、風俗和建築文物的研究者,經常穿梭城市舊區和大小村落,尋訪大眾遺忘的古蹟,考察少人注意的節慶,以文字和攝影記錄香港的文化遺產。作者過去從事新聞工作,二○○六年修畢香港大學建築系(文物保護)碩士課程,現為專欄作家和自由撰稿人,多年來一直在報章雜誌撰寫有關本土歷史和傳統風俗的文章。曾出版多本書籍,近作是《香港歷史系列:穿梭今昔‧重拾記憶》。 -

特價

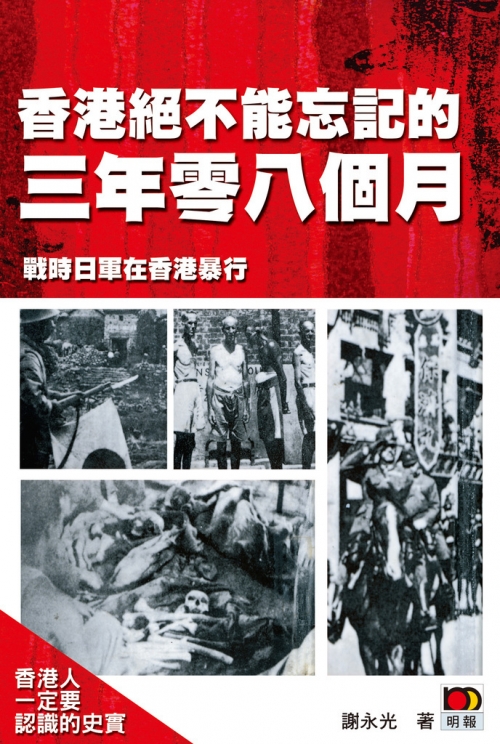

香港絕不能忘記的 三年零八個月

$80.00$64.00內容簡介: 一九四一年日軍佔領香港三年零八個月,期間屠殺手無寸鐵的平民,以灌水、電刑、吊飛機、火燙等酷刑逼迫異己﹔漠視國際公約,虐待及殘殺戰俘,又大肆搶掠財物、強姦婦女,惡行罄竹難書。 對這段黑暗歲月內日軍所犯的滔天罪行,本書有詳細記錄,讓香港人重溫歷史,並認識軍國主義的可怖﹗ 本書初版於一九九一年,是關心香港淪陷史者的必讀參考書。明報出版社現特予再版,以紀念抗戰勝利和香港重光七十週年,並緬懷謝永光先生。 作者簡介: 謝永光,(一九二八年至一九九八年),廣東東莞人,香港出生。香港史專家、資深報人、針灸學家、中醫教育家。 歷任香港報刊港聞版編輯、專欄作家、香港中國針灸協會會長、香港中醫學會學術顧問、廣州市中醫學會名譽顧問、美國針灸醫學會顧問、暨南大學醫學院客座教授、湖南中醫學院客座教授,對文史及傳統醫學有湛深研究。曾在《明報》副刊主持「包教曉信箱」二十餘年。後專心研究香港抗戰史,著有《戰時日軍在香港暴行》、《三年零八個月的苦難》、《香港抗日風雲錄》、《香港淪陷 : 日軍攻港十八日戰爭紀實》、《香港戰後風雲錄》等,填補了香港淪陷前後歷史的空白。 -

特價

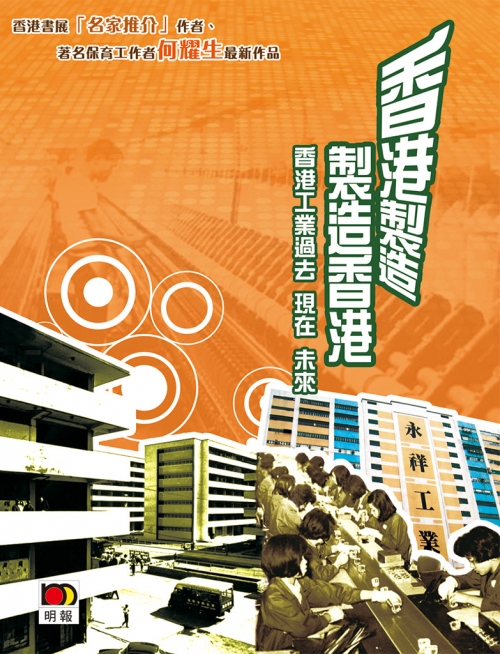

香港製造製造香港

$60.00$48.00內容簡介: 「為了解香港製造業的歷史和發展,我先後走訪了多位廠商。並進行資料蒐集。好讓這些重要的製造業能為香港長遠的發展重新帶來一點啟發。」 ──何耀生 香港經濟繁榮,源於工業發展,回顧上世紀八十年代,香港取得巨大的經濟成就,亦是「亞洲四小龍」之一。香港輕工業在世界譽有盛名,是全球出口最大地區之一,因此促進貿易、航運、金融得以蓬勃發展,香港亦成為國際金融和航運中心。 隨着經營和土地成本不斷上升,香港廠商在八十年代起,紛紛北移到國內,而當時港府沒有制定工業政策,反而向金融地產傾斜,造成單一經濟,使其他行業嚴重萎縮。 本書作者走訪多位廠家:造船、紡織、造鞋、成衣、禮品、鐘錶、玩具、電子、珠寶,向讀者展現過往多年來,香港工業發展的經過。這些本土工業的歷史,反映香港好幾代人自強不息和勇於開拓的精神。此外,作者亦探討工業由盛轉衰的因由;最後更訪問不同範疇人士,為香港工業的長遠發展及轉型提供意見。 香港人的集體回憶、珍貴的歷史圖片,在山寨廠艱苦的歲月,你我有着無窮共鳴。 作者簡介: 何耀生,香港歷史文化研究人,致力推廣保育工作和通識文化教育。先後為多間中小學,「香港大學」、「香港中文大學」、「香港理工大學」,和「嶺南大學」舉辦通識文化教育活動。近年更策劃多個保育古蹟文化活動和展覽。此外,何先生曾先後倡議香港政府成立「香港歷史舊城區」,及重新規劃「前荷李活道警察宿舍」。 筆者於八十年代中,曾任職美國最大服裝公司LIZ CLAIBORNE INC.,並派駐上海,負責離岸加工生產的工作。到九十年代轉職日本機構,經常到海外和國內負責產品和市塲開發。對於香港製造業的歴史及發展一直進行研究和蒐集有關資料,此外,更關注工業轉型升級,和製造業結合創意產業的發展等……就香港今後如何保育歴史文化和城市發展,他曾先後在《明報》、《南華早報》、《蘋果日報》、《香港經濟日報》、香港電台、亞洲電視發表不少意見。 -

特價

香港超越內耗

$78.00$62.40內容簡介: 社會風波不斷,是時候摒棄爭議,謀劃未來。 全書共分五章,收錄六十多篇來自多位專欄作家的文章。 第一章 唯我獨尊的孩子 第二章 窮的只剩下顏色的社會? 第三章 荒腔走板的香港政治 第四章 被偏見掩蓋的中國 第五章 亟需謀劃的未來作者簡介 : 作者簡介: 屈穎妍 傳媒人、作家。曾任《壹週刊》副總編輯、香港浸會大學新聞系兼任講師、現為《香港電台》第一台親子節目「我們不是怪獸」主持及《頭條日報》、《經濟通》專欄作家。 雷鼎鳴 芝加哥大學經濟學學士,明尼蘇達大學經濟學博士。曾任香港科技大學經濟系系主任,一九九一年獲美國紐約州立大學經濟系終身教職。曾在國際頂尖學術期刊發表多篇論文,并著有《民主民生的經濟解讀》、《幫助香港算算賬》等十三本作品。 阮紀宏 先後在加拿大溫莎大學、香港中文大學和北京大學獲得學士、碩士和博士。曾任香港《文匯報》記者、駐京記者,《香港商報》編輯主任、副總編輯,《明報》副總編輯、副主筆。現於香港浸會大學與北京師範大學合辦的聯合國際學院任教新聞專業,並在香港多間媒體撰寫評論。 邱立本 《亞洲週刊》總編輯。二零零六、二零零八及二零一二年被中國網民選為一百位公共知識分子之一。二零一零年獲星雲真善美新聞獎;二零一一年獲SOPA最佳評論獎。畢業於台灣國立政治大學經濟系、曾任台北《中國時報》編譯,獲紐約New School for Social Research 碩士,柏克萊加州大學研究員。曾出版《匆忙的文學》、《新聞激情筆記》、《文字冒險家》、《保釣▪風雲▪急》、《香港民主不能失去中國》、《誰讓港獨的子彈飛?》等。 潘麗瓊 香港資深傳媒人。畢業於香港大學,曾任《信報》編輯、《明報》採訪主任、《東週刊》及《壹週刊》副總編輯、天地出版社副總編輯及香港電台《自由風自由Phone》客席主持人。現為《頭條日報》及《明報》專欄作者,撰寫專欄《幸福摩天輪》及《女人心》。 陳莊勤 資深律師、香港民主黨創黨成員。 早於上世紀七十年代中學時期參與第一次保釣運動,在大學年代為香港大學學生會核心活躍分子。過去三十多年一直關心香港及中國內地政治及社會發展,不時發表政論及社會觀察文章。 楊志剛 香港大學榮譽學士,香港中文大學哲學碩士,前香港中文大學新聞傳播學院專業應用教授。 任職機構包括港台電視部、政府首席新聞主任、香港貿發局駐澳洲及新西蘭代表、香港賽馬會對外關係主管、國泰航空企業傳訊總經理,香港科技大學發展與公共事務處處長、香港公開大學公共事務總監、香港浸會大學協理副校長。 邵盧善 香港電台前台長、助理廣播處長,曾任《工商日報》副社長及總編輯、社會政策研究顧問有限公司總裁。 陳建強 香港專業人士協會會長及獨立監察警方投訴委員會委員。牙科醫生,銅紫荊星章,太平紳士,二零零四年香港十大傑出青年。 身兼香港電台顧問委員會主席、獨立監察警方處理投訴委員會、優質教育基金委員會等公職,曾參與帶領基本法推廣督導委員會工作,並定期於電視、電台、多份中英文報章及週刊發聲。 譚衛兒 現任香港英文《南華早報》總編輯。 曾任亞洲電視新聞及公共事務部副總裁、新聞總監;無線電視新聞及公共事務部總採訪主任。著有《再來,再試:我在亞視新聞部》、《這麼近,那麼遠:中國新聞故事》、 何漢權 現任風采中學校長、教育評議會主席、香港大學中史碩士同學會會長及中華歷史文化獎勵基金主席;信報、星島日報及亞洲週刊特約專欄作者,常就學生成長、家庭教育、教育政策、教學專業及國史等課題在各大報章撰文,被大專院校及中小學邀請擔任講者;香港電台節目顧問、團結香港基金顧問、全國港澳研究會成員、海華基金師鐸獎評審委員、第一屆至第四屆選舉委員會委員(教育界)。近著有《有教無懼》、《驕陽引路》、《是一場春風化雨》、《教育茶餐廳》及《全在教育》等。 劉瀾昌 香港資深傳媒工作者,時事評論員。中國人民大學新聞系學士、碩士和博士。 曾任職香港《開放雜誌》、《經濟日報》、《星島日報》、《蘋果日報》、鳳凰衛視、亞洲電視等媒體;策劃製作《解密百年香港》等電視特輯;主持政論節目《把酒當歌》。著有《香港一國兩制下的新聞生態》、《aTv絕密文件》等。 周八駿 香港資深評論員。發表關於中國改革開放和香港問題的著作七部,評論逾千篇。 李春 現任台灣聯合報系香港特派員。 自大學新聞系畢業後,一直駐足新聞採訪前線,同時在美國、台灣、香港等地報章雜誌撰寫多個專欄。 江迅 《亞洲週刊》副總編輯,香港零傳媒總編輯,中國作家協會會員,香港新聞工作者聯會理事。 獲二十多項中國及港、滬、京等地文學獎和新聞獎。在上海、台北、基隆皮、香港、新加坡多家傳媒撰寫專欄文章。已出版《朝鮮是個謎》、《倪匡傳:哈哈哈哈》等二十多部作品。 -

特價

Out of Stock

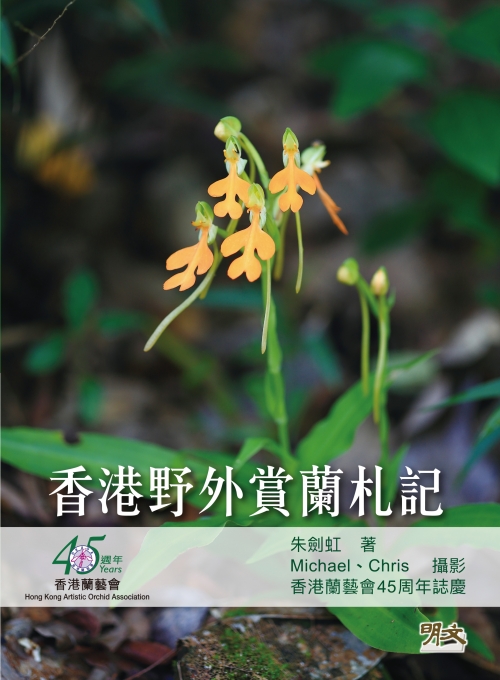

香港野外賞蘭札記

$188.00$150.40內容簡介: 一本按本港原生種蘭花花期排列的便攜手冊,令一眾蘭花攝影喜好者能夠按圖索驥,按月份拍攝不同品種的蘭花的美態與同道者分享。 本書第一章〈香港原生種蘭花概論〉分析本港蘭科植物的保育情況及面對的隱憂;第二章〈野外賞蘭入門〉則重點介紹識別蘭科植物的方法、蘭科植物的分類及何處可覓蘭踪;第三章〈野外賞蘭札記〉是全書的精華所在,筆者根據傳統二十四節氣的氣候特點,配以詩文,按月描述不同花期的野生蘭花的特質,配合由遠至近的彩照,希望能加深讀者對本港原生種蘭花的認識。第四章〈結語〉交代筆者撰述本書的因緣,〈附錄〉則列出各品種香港原生種蘭花的花期及保育評級、更附有世界自然保護聯盟(IUCN)瀕危物種紅色名錄保育評級及本港原生種蘭花保育評級分布圖,供讀者參考。 作者簡介: 朱劍虹CHU KIM HUNG BERRY 簡歷:退休中學副校長、兼職香港大學教育學院講師及教學研究員,現任香港非物質文化遺產諮詢委員會委員、香港蘭藝會名譽會長、「灼見名家」及「野Guide」專欄作家及Facebook專頁「蘭藝工作室」版主。 Facebook專頁:蘭藝工作室 個人Facebook:Berry Chu -

特價

Out of Stock

香港靈界職業實錄2

$52.00$41.60內容簡介: 本書作者親訪十二名靈界從業員,深入了解他們神秘而詭異的工作。 作者簡介: 資深傳媒人,博士生,主修新聞及傳播。曾在雜誌、報紙、電台任職多年,歷任記者至總編輯、電台節目主持,離開大型傳媒的管理職位後,與傳媒戰友合夥成立多元化的傳媒集團。 -

特價

Out of Stock

香港非物質文化遺產

$68.00$54.40內容簡介: 去年,香港特別行政區政府首次向國家申請將長洲太平清醮、大澳端午遊涌、大坑舞火龍和香港潮人盂蘭勝會列為第三批國家級非物質文化遺產,申請結果將於今年六月揭曉。且勿論上述四項風俗是否能全部入選,作為香港傳統習俗代表,它們也當之無愧。不過,除了此四項風俗外,香港仍保留着許多道地的習俗及傳統工藝。 在何耀生的新作中,向讀者深入介紹了各種傳統習俗及工藝,包括一些市民難得一睹、媒體亦甚少介紹的風俗及工藝,例如上水鄉六十年一度的清醮、春秋二祭食山頭儀式、漁民神祇朱大仙、製香工場、大龍鳳木雕藝術、傳統紙紮等,所有篇章均輔以圖片,使人對儀式及工藝製作過程一目了然,更為歷史留下見證。 保育呼聲愈喊愈高,在傳承風俗及延續工藝的事情上,每個香港人也應盡自己能力。我們怎能將本土習俗拋諸腦後,卻跑去追趕西潮的尾巴呢? 作者簡介: 何耀生,香港歷史文化研究人,致力推廣保育工作和通識文化教育。先後為多間中小學,「香港大學」、「香港中文大學」、「香港理工大學」,和「嶺南大學」舉辦通識文化教育活動。近年更策劃多個保育古蹟文化活動和展覽。此外,何先生曾先後倡議香港政府成立「香港歷史舊城區」,及重新規劃「前荷李活道警察宿舍」。 筆者於八十年代中,曾任職美國最大服裝公司LIZ CLAIBORNE INC.,並派駐上海,負責離岸加工生產的工作。到九十年代轉職日本機構,經常到海外和國內負責產品和市塲開發。對於香港製造業的歴史及發展一直進行研究和蒐集有關資料,此外,更關注工業轉型升級,和製造業結合創意產業的發展等……就香港今後如何保育歴史文化和城市發展,他曾先後在《明報》、《南華早報》、《蘋果日報》、《香港經濟日報》、香港電台、 亞洲電視發表不少意見。 -

特價

香港非物質文化遺產 (修訂)

$78.00$62.40在何耀生的新作中,向讀者深入介紹了各種傳統習俗及工藝,包括一些市民難得一睹、媒體亦甚少介紹的風俗及工藝,例如上水鄉六十年一度的清醮、春秋二祭食山頭儀式、漁民神祇朱大仙、製香工場、大龍鳳木雕藝術、傳統紙紮等,所有篇章均輔以圖片,使人對儀式及工藝製作過程一目了然,更為歷史留下見證。 保育呼聲愈喊愈高,在傳承風俗及延續工藝的事情上,每個香港人也應盡自己能力。我們怎能將本土習俗拋諸腦後,卻跑去追趕西潮的尾巴呢? 作者簡介: 何耀生,香港歷史文化研究人,致力推廣保育工作和通識文化教育。先後為多間中小學,「香港大學」、「香港中文大學」、「香港理工大學」,和「嶺南大學」舉辦通識文化教育活動。近年更策劃多個保育古蹟文化活動和展覽。此外,何先生曾先後倡議香港政府成立「香港歷史舊城區」,及重新規劃「前荷李活道警察宿舍」。 筆者於八十年代中,曾任職美國最大服裝公司LIZ CLAIBORNE INC.,並派駐上海,負責離岸加工生產的工作。到九十年代轉職日本機構,經常到海外和國內負責產品和市塲開發。對於香港製造業的歴史及發展一直進行研究和蒐集有關資料,此外,更關注工業轉型升級,和製造業結合創意產業的發展等……就香港今後如何保育歴史文化和城市發展,他曾先後在《明報》、《南華早報》、《蘋果日報》、《香港經濟日報》、香港電台、 亞洲電視發表不少意見。 -

特價

香港顏色密碼

$88.00$70.40內容簡介: 香港本來是一個彩虹城市——五色繽紛、七彩斑斕,展現多元化的特色。冷戰時代,全球被劃分為東西方兩大陣營,各自不相往來。但香港在輿論上還是維持多元化的性格,甚至成為台海兩岸民間的橋樑。報攤上左派與右派的報刊並存,也有第三勢力,或是探討不同的思潮,有時候還打起了筆戰,但都是各說各話,和平共存。 但這樣多元化的特色,最近這幾年都被打破,有些人要將政治上的價值分為黃色與藍色。這樣的顏色之亂,撕裂了香港社會。香港人需要的生活,其實就是衝破顏色之亂,回歸常態與多元化的思潮激蕩。 香港的顏色,永遠是色彩璀璨,而不是單一的色調,更不容許借顏色之名,行違反文明之實。香港必須衝破顏色之亂,回到一個自由與多元化的社會,為中華民族的未來,作出智慧的貢獻。 內容節錄: 完整實施《基本法》香港才有未來 曹景行 1997年7月1日回歸第一天,香港的早晨比往日更加寧靜。一個重大歷史關頭就這樣平平順順跨過去了,比各方預想中都平順得多。就連凌晨時分聚集在中環不散的人群,更多像是一場充滿興奮、見證新時代到來的嘉年華,我一邊用相機記錄着現場,一邊也融入其中。 中午前,我來到灣仔演藝學院頂層平台,前一晚來自世界各地的電視台都在這裏直播回歸時刻的到來。意外的是,美國CBS(哥倫比亞)電視台的工作人員已經開始拆棚收攤。問他們不打算繼續報道香港回歸活動了?回答是:「我們結束了,什麼都沒有發生,Nothing happened!」他們的大牌新聞主播丹·拉瑟一早已經離開香港,可能去了馬尼拉。 我能理解nothing happened的意思,也能體會丹·拉瑟因失望而匆匆離去。不只他們,數千記者從世界各國趕來香港,好多就是來看回歸時刻可能發生的大事,比如他們猜想會有街頭抗爭和暴力衝突,會有火有血甚至會出人命。結果除了回歸之夜的傾盆大雨,一切都按部就班穩穩妥妥。街頭不同的集會打着各自的旗幟,喊出不同立場的口號,但沒有人吵架,更沒有人動手。 香港並沒有出現西方世界某些人想像中的沉淪,於是他們失望了,甚至感到有點丟臉。因為他們此前已經發出過各種各樣凶險的預言,現在很難自圓其說了。如美國《財富》(Fortune)雜誌在九七前兩年就做了封面報道《香港之死》,聳人聽聞而近於詛咒。一位中文很不錯的日本女士,當年也算是媒體人,回歸前夜在台灣報紙上對香港人的「順從」用語刻薄:「我們本來是來看強姦的,沒想見到的是和姦。」 香港回歸過程之平順,甚至讓北京方面和在港中方人士有點意外,許多擔心會發生的壞事並沒有發生。多年後,京港朋友中不止一位告訴我,九七回歸前中方為權力交接時的各種可能和不測做好充分準備,而且遠不止一套對策預案,都有相應的人員和資源配備,不斷收集相關資訊做沙盤推演,只是後來都沒有用上。 我們也討論過為什麼九七回歸最後會如此平順。我認為中國改革開放的總體進程,尤其是鄧小平「九二南巡」後市場經濟的建立和發展,為正處在轉型瓶頸中的香港經濟提供了難得的機會,也為港商提供了前所未有的廣闊空間和賺錢機會。香港財經領域在九七之前已開始同內地接軌,內地各方面的變化也讓越來越多人相信香港的資本主義體制和生活方式會在九七之後延續不變。 更加重要的是,1990年全國人大通過的香港《基本法》以及九七回歸前產生的第一屆特區首長董建華和他的政府班子,應該得到了多數香港人的認可和接受,儘管是不同程度,儘管夾雜着各種心態,儘管許多人還只是將信將疑或無可奈何。鄧小平提出的「一國兩制」、「港人治港」的基本原則,確實得到了體現和實施。就連香港人對解放軍入駐的恐懼和擔心,也很快就化解得差不多了,以至在回歸後那幾年的多次民調中,香港人對駐軍好感度、滿意度一直居於高位。 作者簡介: 邱立本 《亞洲週刊》總編輯 阮紀宏 時事評論員 盧業樑 高柏集團主席 陳莊勤 資深律師,香港民主黨原創黨成員 曹景行 資深媒體人 劉瀾昌 時事評論員 吳志隆 「就是敢言」副主席 周八駿 香港資深評論員 江迅 《亞洲週刊》副總編輯 施嘉敏 香港資深媒體人 潘麗瓊 香港資深傳媒人 屈穎妍 作家、時評人 河言 香港教育工作者 何漢權 香港教育評議會主席 何亮亮 香港資深媒體人 黃芷淵 鳳凰衛視高級記者 雷鼎鳴 香港科技大學原經濟學系系主任 楊志剛 香港浸會大學協理副校長 陳建強 香港專業人士協會會長 馬恩國 香港法學交流基金會執委會主席 唐研 香港中學老師 馮煒光 資深公關顧問 -

特價

Out of Stock

香港風俗及節令文化

$59.00$47.20內容簡介: 「過去二十多年,香港經歷了急速的經濟發展和市區重建,不少民間風俗已漸漸被人淡忘,加上全球一體化的過程中,使世界各地愈趨單一化,富傳統地區色彩的文化和風俗逐漸被商品式的流行文化所取代,喪失了自身的民族特色和內涵。」 ——何耀生 中國歷史源遠流長,幾千年來流傳了不少民間風俗和傳統文化,它們不但為我們的日常生活平添色彩,更是凝聚社群、維繫感情的一種社會力量和民族精神。可是,由於過去中國的政局長期處於不穩狀態,很多風俗和文化傳統也漸漸遭受冷待,及至文化大革命,甚至被視為迷信和不文明的思想,備受打壓和禁止。可幸的是,部分的風俗、文化傳統卻在香港這塊彈丸之地得以承傳和弘揚,令這些寶貴的非物質文化遺產不至於在社會發展的巨輪中被湮沒。 本書內,筆者為讀者介紹了將近二十個在香港仍然盛行,又或將近沒落的民間風俗和節令文化,除了廣為人知的農曆新年、元宵、端午節外,更有不少香港獨有的風俗文化,例如驚蟄打小人、長洲太平清醮、觀音借庫、供奉黃大仙、大坑舞火龍等。筆者在書中不但詳盡介紹每個風俗和節令的背景和來源,更加親自走訪了不同風俗和節令的慶祝盛會或進行過程,例如打小人的步驟、到觀音廟借庫的程序、拜太歲的注意事項等,這些難得的第一手的資料,實在是彌足珍貴的文化遺產。 作者簡介: 何耀生,出生於香港,對於香港歷史文化懷有深厚感情,並進行研究和蒐集有關資料。曾先後倡議香港政府成立香港歷史文化區,以及重新規劃前中央書院遺址。 筆者畢業於澳州悉尼大學,在修讀工商管理碩士期間,看見當地政府對於保育歷史文化的工作非常重視,從而加深了對保育工作的認識和參與。 就香港今後如何保育歷史文化和城市規劃的工作,筆者曾先後在香港大學、香港理工大學、香港教育學院、《明報》、《南華早報》、《香港經濟日報》、香港電台電視部《鏗鏘集》和亞洲電視《時事追擊》中發表了不少意見。 E-mail : [email protected]