-

特價

香港非物質文化遺產 (修訂)

$78.00$62.40在何耀生的新作中,向讀者深入介紹了各種傳統習俗及工藝,包括一些市民難得一睹、媒體亦甚少介紹的風俗及工藝,例如上水鄉六十年一度的清醮、春秋二祭食山頭儀式、漁民神祇朱大仙、製香工場、大龍鳳木雕藝術、傳統紙紮等,所有篇章均輔以圖片,使人對儀式及工藝製作過程一目了然,更為歷史留下見證。 保育呼聲愈喊愈高,在傳承風俗及延續工藝的事情上,每個香港人也應盡自己能力。我們怎能將本土習俗拋諸腦後,卻跑去追趕西潮的尾巴呢? 作者簡介: 何耀生,香港歷史文化研究人,致力推廣保育工作和通識文化教育。先後為多間中小學,「香港大學」、「香港中文大學」、「香港理工大學」,和「嶺南大學」舉辦通識文化教育活動。近年更策劃多個保育古蹟文化活動和展覽。此外,何先生曾先後倡議香港政府成立「香港歷史舊城區」,及重新規劃「前荷李活道警察宿舍」。 筆者於八十年代中,曾任職美國最大服裝公司LIZ CLAIBORNE INC.,並派駐上海,負責離岸加工生產的工作。到九十年代轉職日本機構,經常到海外和國內負責產品和市塲開發。對於香港製造業的歴史及發展一直進行研究和蒐集有關資料,此外,更關注工業轉型升級,和製造業結合創意產業的發展等……就香港今後如何保育歴史文化和城市發展,他曾先後在《明報》、《南華早報》、《蘋果日報》、《香港經濟日報》、香港電台、 亞洲電視發表不少意見。 -

特價

叮叮!電車之旅 (修訂版)

$78.00$62.40電車,穿梭港島北岸超過一個世紀的交通工具,每天從堅尼地城出發,以筲箕灣為終點站。 每當經過繁華的中環、金鐘一帶,聽到那「叮叮」聲,總有點格格不入的感覺,不管是由於它那根本談不上速度的車速,又或是那多年不變的車資和欠缺空調設備的車廂。 叮叮,叮叮,彷彿帶領我們穿梭到另一個時空,細看香港繁華背後獨特的另一面。 電車,最能代表香港的交通工具,亦是世界上現存唯一仍在服務的雙層電車車隊。在的懷舊氣息,軟化了現代都會的冷漠。就讓我們一起隨「叮叮」聲,從堅尼地城出發,途經西營盤、上環、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、跑馬地、北角到筲箕灣,穿街過巷,深入各個社區,從不同視角去觀賞我們這個城市的佈局、文化、歷史、藝術、消費、生活…… 一段香港集體回憶之旅,你準備好沒有﹖ 作者簡介: 何耀生,香港歷史文化研究人,致力推廣保育工作和通識文化教育。先後為多間中小學,「香港大學」、「香港中文大學」、「香港理工大學」,和「嶺南大學」舉辦通識文化教育活動。近年更策劃多個保育古蹟文化活動和展覽。此外,何先生曾先後倡議香港政府成立「香港歷史舊城區」,及重新規劃「前荷李活道警察宿舍」。 筆者於八十年代中,曾任職美國最大服裝公司LIZ CLAIBORNE INC.,並派駐上海,負責離岸加工生產的工作。到九十年代轉職日本機構,經常到海外和國內負責產品和市塲開發。對於香港製造業的歴史及發展一直進行研究和蒐集有關資料,此外,更關注工業轉型升級,和製造業結合創意產業的發展等……就香港今後如何保育歴史文化和城市發展,他曾先後在《明報》、《南華早報》、《蘋果日報》、《香港經濟日報》、香港電台、 亞洲電視發表不少意見。 -

特價

Out of Stock

香港非物質文化遺產

$68.00$54.40內容簡介: 去年,香港特別行政區政府首次向國家申請將長洲太平清醮、大澳端午遊涌、大坑舞火龍和香港潮人盂蘭勝會列為第三批國家級非物質文化遺產,申請結果將於今年六月揭曉。且勿論上述四項風俗是否能全部入選,作為香港傳統習俗代表,它們也當之無愧。不過,除了此四項風俗外,香港仍保留着許多道地的習俗及傳統工藝。 在何耀生的新作中,向讀者深入介紹了各種傳統習俗及工藝,包括一些市民難得一睹、媒體亦甚少介紹的風俗及工藝,例如上水鄉六十年一度的清醮、春秋二祭食山頭儀式、漁民神祇朱大仙、製香工場、大龍鳳木雕藝術、傳統紙紮等,所有篇章均輔以圖片,使人對儀式及工藝製作過程一目了然,更為歷史留下見證。 保育呼聲愈喊愈高,在傳承風俗及延續工藝的事情上,每個香港人也應盡自己能力。我們怎能將本土習俗拋諸腦後,卻跑去追趕西潮的尾巴呢? 作者簡介: 何耀生,香港歷史文化研究人,致力推廣保育工作和通識文化教育。先後為多間中小學,「香港大學」、「香港中文大學」、「香港理工大學」,和「嶺南大學」舉辦通識文化教育活動。近年更策劃多個保育古蹟文化活動和展覽。此外,何先生曾先後倡議香港政府成立「香港歷史舊城區」,及重新規劃「前荷李活道警察宿舍」。 筆者於八十年代中,曾任職美國最大服裝公司LIZ CLAIBORNE INC.,並派駐上海,負責離岸加工生產的工作。到九十年代轉職日本機構,經常到海外和國內負責產品和市塲開發。對於香港製造業的歴史及發展一直進行研究和蒐集有關資料,此外,更關注工業轉型升級,和製造業結合創意產業的發展等……就香港今後如何保育歴史文化和城市發展,他曾先後在《明報》、《南華早報》、《蘋果日報》、《香港經濟日報》、香港電台、 亞洲電視發表不少意見。 -

特價

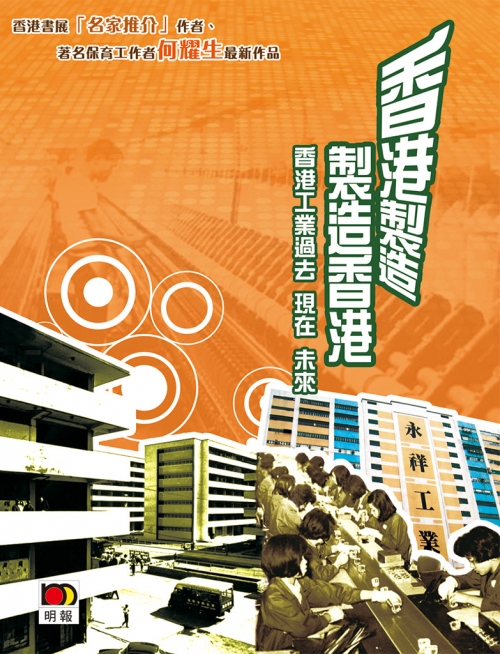

香港製造製造香港

$60.00$48.00內容簡介: 「為了解香港製造業的歷史和發展,我先後走訪了多位廠商。並進行資料蒐集。好讓這些重要的製造業能為香港長遠的發展重新帶來一點啟發。」 ──何耀生 香港經濟繁榮,源於工業發展,回顧上世紀八十年代,香港取得巨大的經濟成就,亦是「亞洲四小龍」之一。香港輕工業在世界譽有盛名,是全球出口最大地區之一,因此促進貿易、航運、金融得以蓬勃發展,香港亦成為國際金融和航運中心。 隨着經營和土地成本不斷上升,香港廠商在八十年代起,紛紛北移到國內,而當時港府沒有制定工業政策,反而向金融地產傾斜,造成單一經濟,使其他行業嚴重萎縮。 本書作者走訪多位廠家:造船、紡織、造鞋、成衣、禮品、鐘錶、玩具、電子、珠寶,向讀者展現過往多年來,香港工業發展的經過。這些本土工業的歷史,反映香港好幾代人自強不息和勇於開拓的精神。此外,作者亦探討工業由盛轉衰的因由;最後更訪問不同範疇人士,為香港工業的長遠發展及轉型提供意見。 香港人的集體回憶、珍貴的歷史圖片,在山寨廠艱苦的歲月,你我有着無窮共鳴。 作者簡介: 何耀生,香港歷史文化研究人,致力推廣保育工作和通識文化教育。先後為多間中小學,「香港大學」、「香港中文大學」、「香港理工大學」,和「嶺南大學」舉辦通識文化教育活動。近年更策劃多個保育古蹟文化活動和展覽。此外,何先生曾先後倡議香港政府成立「香港歷史舊城區」,及重新規劃「前荷李活道警察宿舍」。 筆者於八十年代中,曾任職美國最大服裝公司LIZ CLAIBORNE INC.,並派駐上海,負責離岸加工生產的工作。到九十年代轉職日本機構,經常到海外和國內負責產品和市塲開發。對於香港製造業的歴史及發展一直進行研究和蒐集有關資料,此外,更關注工業轉型升級,和製造業結合創意產業的發展等……就香港今後如何保育歴史文化和城市發展,他曾先後在《明報》、《南華早報》、《蘋果日報》、《香港經濟日報》、香港電台、亞洲電視發表不少意見。 -

特價

Out of Stock

香港風俗及節令文化

$59.00$47.20內容簡介: 「過去二十多年,香港經歷了急速的經濟發展和市區重建,不少民間風俗已漸漸被人淡忘,加上全球一體化的過程中,使世界各地愈趨單一化,富傳統地區色彩的文化和風俗逐漸被商品式的流行文化所取代,喪失了自身的民族特色和內涵。」 ——何耀生 中國歷史源遠流長,幾千年來流傳了不少民間風俗和傳統文化,它們不但為我們的日常生活平添色彩,更是凝聚社群、維繫感情的一種社會力量和民族精神。可是,由於過去中國的政局長期處於不穩狀態,很多風俗和文化傳統也漸漸遭受冷待,及至文化大革命,甚至被視為迷信和不文明的思想,備受打壓和禁止。可幸的是,部分的風俗、文化傳統卻在香港這塊彈丸之地得以承傳和弘揚,令這些寶貴的非物質文化遺產不至於在社會發展的巨輪中被湮沒。 本書內,筆者為讀者介紹了將近二十個在香港仍然盛行,又或將近沒落的民間風俗和節令文化,除了廣為人知的農曆新年、元宵、端午節外,更有不少香港獨有的風俗文化,例如驚蟄打小人、長洲太平清醮、觀音借庫、供奉黃大仙、大坑舞火龍等。筆者在書中不但詳盡介紹每個風俗和節令的背景和來源,更加親自走訪了不同風俗和節令的慶祝盛會或進行過程,例如打小人的步驟、到觀音廟借庫的程序、拜太歲的注意事項等,這些難得的第一手的資料,實在是彌足珍貴的文化遺產。 作者簡介: 何耀生,出生於香港,對於香港歷史文化懷有深厚感情,並進行研究和蒐集有關資料。曾先後倡議香港政府成立香港歷史文化區,以及重新規劃前中央書院遺址。 筆者畢業於澳州悉尼大學,在修讀工商管理碩士期間,看見當地政府對於保育歷史文化的工作非常重視,從而加深了對保育工作的認識和參與。 就香港今後如何保育歷史文化和城市規劃的工作,筆者曾先後在香港大學、香港理工大學、香港教育學院、《明報》、《南華早報》、《香港經濟日報》、香港電台電視部《鏗鏘集》和亞洲電視《時事追擊》中發表了不少意見。 E-mail : [email protected] -

特價

Out of Stock

叮叮!電車之旅

$59.00$47.20電車,穿梭港島北岸超過一個世紀的交通工具,每天從堅尼地城出發,以筲箕灣為終點站。 每當經過繁華的中環、金鐘一帶,聽到那「叮叮」聲,總有點格格不入的感覺,不管是由於它那根本談不上速度的車速,又或是那多年不變的車資和欠缺空調設備的車廂。 叮叮,叮叮,彷彿帶領我們穿梭到另一個時空,細看香港繁華背後獨特的另一面。 電車,最能代表香港的交通工具,亦是世界上現存唯一仍在服務的雙層電車車隊。在在的懷舊氣息,軟化了現代都會的冷漠。就讓我們一起隨着「叮叮」聲,從堅尼地城出發,途經西營盤、上環、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、跑馬地、北角到筲箕灣,穿街過巷,深入各個社區,從不同視角去觀賞我們這個城市的佈局、文化、歷史、藝術、消費、生活…… 一枚兩圓硬幣,一段香港集體回憶之旅,你準備好沒有﹖ 作者簡介﹕ 何耀生,出生於香港,對於香港歷史文化懷有深厚感情,並進行研究和蒐集有關資料。曾先後倡議香港政府成立香港歷史文化區,以及重新規劃前中央書院遺址。 筆者畢業於澳州悉尼大學,在修讀工商管理碩士期間,看見當地政府對於保育歷史文化的工作非常重視,從而加深了對保育工作的認識和參與。 就香港今後如何保育歷史文化和城市規劃的工作,筆者曾先後在香港大學、香港教育學院、《明報》、《南華早報》、《香港經濟日報》、香港電台電視部《鏗鏘集》和亞洲電視《時事追擊》中發表了不少意見。 E-mail: [email protected] -

特價

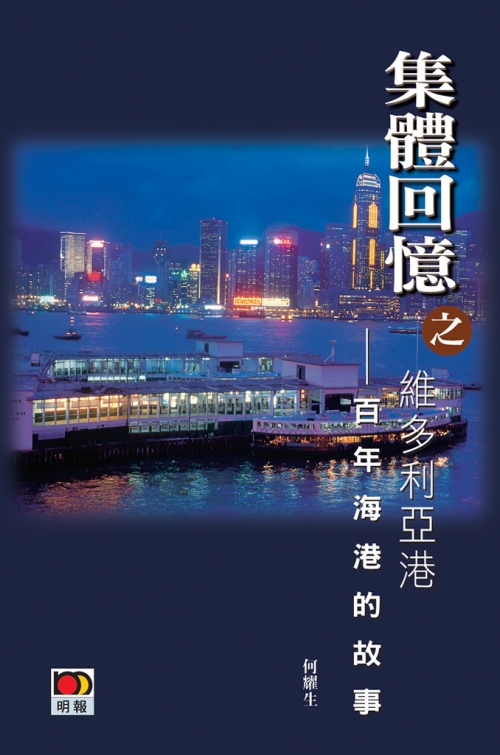

集體回憶之維多利亞港 – 百年海港的故事

$59.00$47.20無論時代怎樣變遷,無論風雲如何變幻,百多年來,維多利亞港始終是香港最顯赫的象徵。作為全球最繁忙的海港,亦是中國第一大天然良港,維港一直主宰香港的發展,是我們賴以為生的根源。昔日如是,將來亦然。 今天的維港,經歷數十載大規模填海工程,港口面積大幅收窄。海港兩岸的摩天大廈如雨後春筍般拔地而起,維港的建設,顯示港人對財富追求的慾望。過往,維港有曲折綿長的海岸線,水深港闊景色迷人,但今天已難復見。我們已失去太多有歷史、文化價值的事物﹔優美的自然風貌被遮擋或破壞淨盡,傳統和核心價值被遺忘或扭曲,法治、公平和廉潔備受考驗。本書作者,有感於維港對香港的重要,遂決定將她的百年歷史記錄下來,以流傳後人。 本書內,作者記錄了早期維港作為鴉片貿易轉運港的歷史﹔百多年的填海工程,香港發展成國際航運中心的經過。此外,還記錄了1972年火燒「海上學府」的經過、最後一屆「港九渡海泳」﹔以及1997年港督彭定康,黯然神傷地乘坐「不列顛尼亞號」離開香港等事蹟。 這些事件,不論是喜是悲,均是香港人的集體回憶。在這些悲喜交雜的歲月裏,維多利亞港,不但默默見證了香港的滄桑變化,也豐富了香港的歷史、文化。在未來的日子裏,我們有責任保育和愛護她。 作者簡介: 何耀生,出生於香港,從小在中環利源東街長大, 對於中區歷史文化懷有深厚感情,因而進行研究,並蒐集了不少珍貴資料。 何先生畢業於澳州悉尼大學,修讀工商管理碩士期間,看見當地政府對於保育歷史文化的工作非常重視,從而加深了他對保育工作的認識和參與。 對於前中區警署的發展和去向,何先生先後在亞洲電視《時事追擊》、無線電視《新聞透視》、鳳凰衛視《今日香港》中發表了不少意見。 -

特價

Out of Stock

集體回憶之穿梭古今中上環

$59.00$47.20過去十多年來,以商業為主導的大規模重建,令不少歷史悠久的建築物和街道,均漸漸地消失得無影無蹤。這種以經濟為主導的發展模式,使香港的民間風俗、文化和集體回憶不斷湮沒。長此下去,我們將失去自己的根。」 —— 何耀生 1841年,英國人義律在上環水坑口登陸,揭開香江歷史的序幕。有「維多利亞城」之稱的中、上環,是香港政治、軍事、經濟和文化的中心。中、上環的發展,亦是香港崎嶇歷史的縮影。 本書內,作者會帶領讀者穿梭中、上環繁華背後的老街舊巷,在這一條時光隧道中,我們恍如回到昔日的香江,體驗到香港早期的民間風俗和生活面貌。在這裏,你會發現近百年歷史的酒樓、雜貨舖、釀酒莊、書院、紙紮舖、藥材舖、廟宇和其他古老行業,更可以在著名的SOHO區找到辛亥革命的發源地。 作者在蒐集資料的過程中,走訪了一批住在區內超過五、六十年的老街坊,以及經營不同傳統行業的老店主及僱員,例如中環「蘭芳園」大排檔始創人林伯和「玉冰燒」接班人孫先生講述其艱苦經營的過程,這些口述歷史,都是極為珍貴的歷史資料。縱使我們未必有能力成功爭取保留那些歷史建築物,但至少希望透過本書,將它們的歷史一代一代的傳下去,以保存這些屬於香港人的集體回憶。 作者簡介: 何耀生,出生於香港,對於香港歷史文化懷有深厚感情,並進行研究和蒐集有關資料。曾先後倡議香港政府成立香港歷史文化區,以及重新規劃前中央書院遺址。 筆者畢業於澳州悉尼大學,在修讀工商管理碩士期間,看見當地政府對於保育歷史文化的工作非常重視,從而加深了對保育工作的認識和參與。 就香港今後如何保育歷史文化和城市規劃的工作,筆者曾先後在香港大學、香港教育學院、《明報》、《南華早報》、《香港經濟日報》、香港電台電視部《鏗鏘集》和亞洲電視《時事追擊》中發表了不少意見。 E-mail : [email protected] -

特價

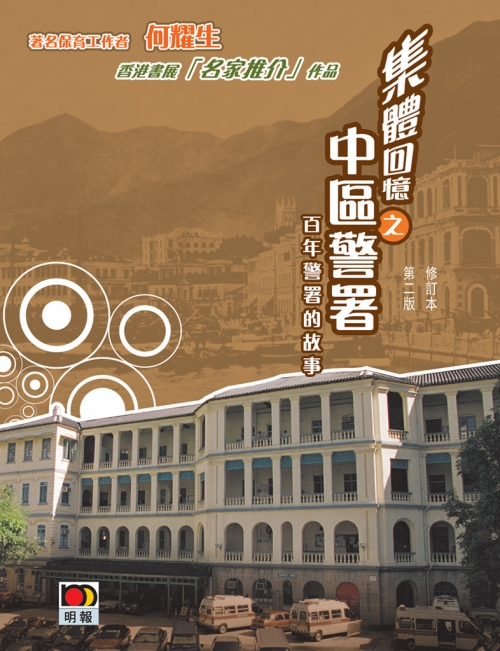

集體回憶之中區警署 – 百年警署的故事

$59.00$47.20我們植根於香港,生於斯,長於斯,保育文化工作就顯得格外重要。有根才可繼往開來、持續發展,中區警署歷史建築群,是我們少有的珍貴遺產,因此每一個香港人,都有責任好好地保護她,讓她世世代代地流傳下去。」 —— 何耀生 2005 年年初,香港政府決定將超過一百六十年歷史的中區警署建築群公開招標,引起市民關注。本書作者,有感於這一建築群對本港法治的建立有着重要的意義,遂決定將她的歷史記錄下來,以流傳後人。 本書內,作者記錄了香港第一座監獄——域多利監獄的興建及變遷,並細說了圍繞這一建築群發生過的重要歷史事件,包括﹕抗日時期,域多利監獄囚禁過愛國詩人戴望舒﹔1967年,反對天星小輪加價引發的暴動﹔「廉政風暴」中的「葛柏案」﹔以及1992年,在蘭桂坊發生的人踏人致死慘劇等。 這些圍繞中區警署發生的事件,不論是喜是悲,均是香港人的集體回憶。中區警署建築群,不但默默見證了香港的滄桑變化,更凝聚我們的生活,見證這個香江走過的崎嶇日子。這些歷史,一點一滴滲透到我們的心靈,使我們的身分得到認同,亦豐富了香江的歷史和文化。 作者簡介﹕ 何耀生,出生於香港,對於香港歷史文化懷有深厚感情,並進行研究和蒐集有關資料。曾先後倡議香港政府成立香港歷史文化區,以及重新規劃前中央書院遺址。 筆者畢業於澳州悉尼大學,在修讀工商管理碩士期間,看見當地政府對於保育歷史文化的工作非常重視,從而加深了對保育工作的認識和參與。 就香港今後如何保育歷史文化和城市規劃的工作,筆者曾先後在香港大學、香港教育學院、《明報》、《南華早報》、《香港經濟日報》、香港電台電視部《鏗鏘集》和亞洲電視《時事追擊》中發表了不少意見。 E-mail : [email protected]