-

特價

Out of Stock

看不見的救援──十二社工不離不棄 反思中克服恐懼

$88.00$70.40內容簡介: 看不見的救援 十二社工不離不棄 反思中克服恐懼 十二位社工親自撰寫十二個真實故事,因着他們細緻的記錄和真誠的分享,我們得以窺探社工們是如何奔走在不為人知的角落,去修補婚姻關係、親子關係,去修正濫藥、賭博或酗酒等行為。文字背後,當這些社工講解專業知識以外的心路歷程時,我們會發現很多時候他們是一隻手捂着自己的傷口,一隻手幫助別人,他們有時亦要抑壓着自己的恐懼去教別人勇敢;他們人生也有遺憾,但卻從中提煉良方去幫助案主,避免他們鑄成更大的錯誤、製造更多的遺憾。 平凡的故事源於不平凡的人和事 與受助人一樣,社工也有恐懼、憤怒、傷心,脆弱的一面。在自己「傷痕纍纍」之同時,如何面對自己,重新建構自己,從而提升社工專業的涵養。忠於自己、忠於受助人,這應是每位社工的使命與挑戰。希望這本承載着無比勇氣與包容的小書,能為不同的人,在不同的人生階段留下半點鴻爪。 目錄 重建我的心靈 輔導員Ken/案主阿樂 東華三院心瑜軒 破鏡.真的可以重圓!? 輔導員Pauline/案主陳太太 東華三院朗情綜合家庭服務中心 揚帆 輔導員Mandy/案主許先生 東華三院朗情綜合家庭服務中心 重新上路的行者 輔導員Sing/案主阿傑 東華三院朗情綜合家庭服務中心 沒有抽煙的日子 輔導員Clement/案主阿霞 東華三院戒煙綜合服務中心 親子玩不了 輔導員Gene/案主Yanny 東華三院家庭成長中心 知己.知彼 輔導員Elda/案主艾琳 東華三院心瑜軒 成功在「望」 輔導員Joanne/案主阿文 東華三院天水圍綜合服務中心 理所當然的母愛 輔導員Carina/案主小雲 東華三院學校社會工作辦事處 此時此刻 輔導員Letty/案主阿英 東華三院平和坊 接納.我……我……我…… 輔導員Meko/案主阿娟 東華三院芷若園 與妳在孕途同步上路 輔導員Cathy/案主阿娟 東華三院越峰成長中心 作者簡介: 東華三院青少年及家庭服務部 東華三院社會服務科簡介 東華三院的社會服務除了就家庭、兒童及青少年、長者及弱能人士的需要,提供多元化的福利以外,亦為社會人士提供配合傳統的公共服務,以求達到「優質照顧,全人發展」的服務目標。 東華三院轄下青少年及家庭服務的服務範圍包括日間的幼兒服務、兒童住宿服務、青少年及家庭綜合服務、專門輔導服務、學校社會工作、學生輔導服務及輔導熱線等,合共有七十一個服務單位,致力促進兒童及青少年全人發展和家庭和諧健康;並特別提倡社會共融,為家庭暴力或性暴力受害者、貧困家庭、有精神健康問題的青少年,以及有成癮行為人士提供適切的照顧、輔導及發展機會。 -

特價

Out of Stock

活出新生 傑出小戰士故事集

$88.00$70.40內容簡介: 本書記載了二十五位傑出小戰士的奮鬥故事,見證了癌魔縱然可怕,卻敵不過小戰士驚人的忍耐力,敵不過病童的家人、朋友及醫護的支持。這本故事書的主人翁都是患過癌症的兒童,他們分享了克服癌症的艱苦歷程和病後的奮鬥。他們面對逆境時都能積極面對,不屈不撓,這種精神實在觸動人心。他們康復後自強不息,為理想奮鬥,以求貢獻社會;更能感恩圖報,參與義工服務助人助己。 作者簡介: 生命小戰士會簡介 生命小戰士會是一所兒童血液及癌症病人互助組織,由威爾斯親王醫院包黃秀英兒童癌症中心的病童、康復者、家長及醫護人員共同組成,旨在改善對癌症兒童、嚴重血病及曾接受骨髓移植的病童提供的服務和促進他們的福利。本會於2002年3月成立,並於2009年11月30日於香港註冊為非牟利慈善機構。本會已於2010年正式在香港取得註冊商標,並於2013年正式在國內取得註冊商標。 -

特價

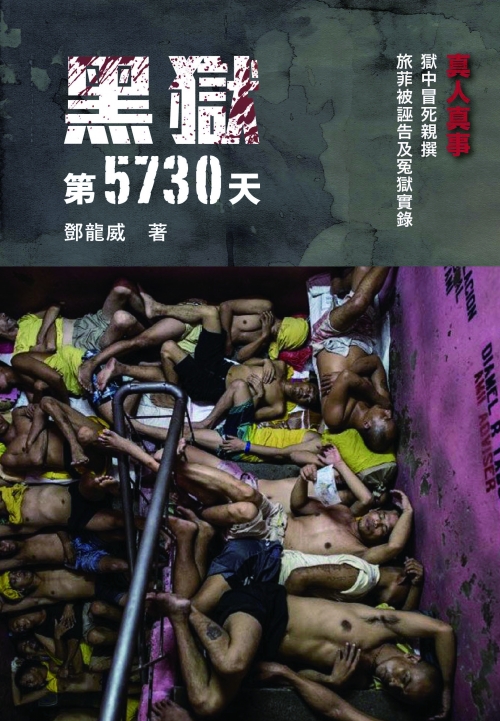

黑獄第5730天

$88.00$70.40內容簡介: 作者自述︰為什麼此本書的書名是《黑獄第5730天》?是因為我一開始在網絡上寫自己的故事時,正是在囚第5,730天。 你能想像到5,730天有幾長的時間嗎? 讓我告訴你,那是15年多的日子,我一直在菲律賓的拘留所與監獄服刑,直到你手上拿着此書、看到這段文字的這刻,我仍然在囚。 2011年10月26日下午3時,在菲律賓的計順市地區法院,95號分庭內(Quezon City RTC95),隨着法官的一鎚定音後,我便成為了一個被判終身監禁的毒販。 為什麼我要來菲律賓?為什麼我會變成毒販? 這一切就要從2000年6月19日說起⋯⋯ 作者簡介: 鄧龍威,於菲律賓在囚的香港人,從青年變成中坑大叔 ,從自私無賴變成懂得己所不欲,勿施於人 。 -

特價

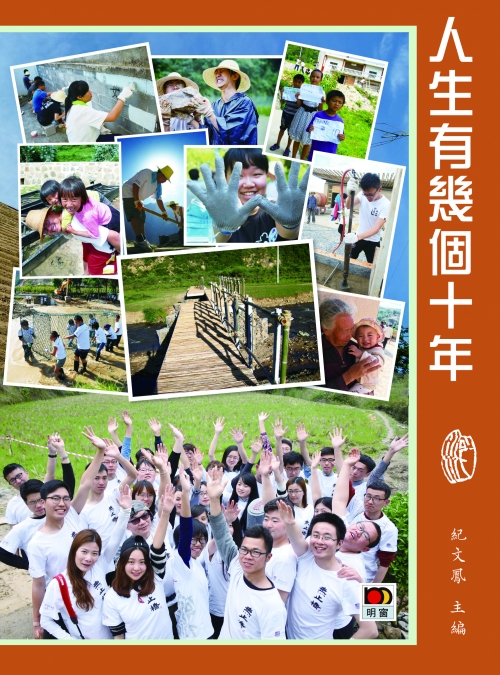

人生有幾個十年

$88.00$70.40內容簡介: 2013年,無止橋慈善基金推出《二十四橋明月夜》,展示基金成立五周年之際所建成的二十四座橋,分享義工們關於建橋夢想的二十四個故事,鼓勵大家努力尋找及實現心中的夢想。 2015年,基金再度集結基金成員及義工的經歷和感想出版《來自遠方的呼喚》,不僅作為建橋故事的延續,更透過義工們在走訪農村時的真實體驗,感召更多有心人士貢獻社會,探索人生真正的價值。 2017年正值無止橋成立十周年,希望透過第三本著作《人生有幾個十年》將基金成員和義工十年來服務貧困農村的故事和精神傳遞出去,啟發和激勵大眾把握當下、珍惜時間,在有限的生命裏盡力樂施善行,以生命影響生命。 地球只有一個!十多年來我參與無止橋項目,加深體會全球資源有限之道,及惜物減廢之責。我支持基金會進一步思考未來十年大計,與時並進。創意可無限,惟地球資源卻非無止,節能節材節水,減耗減廢減碳,城鄉人人有責。無止橋可擔當更積極的橋樑角色,連繫城鄉環保人心。 ──黃錦星 人生有幾個十年?我和學生這十年的服務之旅,讓我認識年青人熱誠和願意刻苦的一面。認識生命的珍貴,認識家鄉的美麗,呼吸民族的感情,和探索人生的意義,這都是無止橋項目帶來的收穫。這才是生命教育的本質。 ──沈祖堯 隨着國家富強,精準扶貧,改善民生工程,基建到位,我們築橋也由原始工程邁向人心工程,香港教育倡議明辯慎思,創新科技發展和STEM,卻獨欠了人文教育,我們建造社區中心,好讓中港大學生可以深入了解農村和生態,目前我們建造了四十七條橋,三個社區中心,參加過無止橋的同學人數超過三千二百名,受惠村民近六萬人。四海一家,我們歡迎有共同理念的朋友隨時加入,一同邁向無止橋第二個十年! ──紀文鳳 作者簡介: 無止橋慈善基金 (http://www.bridgetochina.org.hk/hk/) 是一個香港註冊的慈善團體。旨在鼓勵香港和內地大學生運用環保理念,義務為國內貧困和偏遠的農村設計和修建便橋及村莊設施,藉以: 促進香港和內地的溝通、瞭解與融和 改善內地偏遠、貧困農村的生活環境和質素 啟發社會尊重、欣賞和保護地方文化、傳統和環境,提倡可持續理念 提供大學生服務學習的機會,親身為村民帶來實質改變 -

特價

Out of Stock

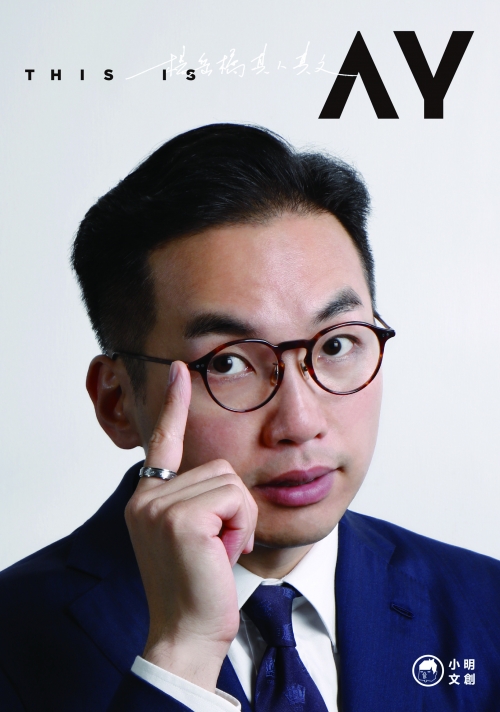

This is AY:楊岳橋 其人‧其文

$88.00$70.40內容簡介: 楊岳橋,係現任立法會議員; 楊岳橋,係新界東補選的7號; 楊岳橋,係香港執業大律師; 楊岳橋,係810扮工室的腦細; 楊岳橋,已婚,但唔好搞錯,佢老婆唔係陳玉娥; 楊岳橋,通常將西裝領呔眼鏡襪都襯得唔錯。 關於楊岳橋,尚有很多,你未知道的。 本書分「其人」、「其文」兩章。「其人」集合810扮工室成員們的文章,以議助的角度呈現楊岳橋的各個面向;「其文」收錄楊岳橋於《明報》「法政隨筆」專欄的文章。 作者簡介: 810扮工室 由楊岳橋議員辦事處議員助理組成,透過社交媒體,以議助的角度呈現楊岳橋的各個面向。 -

特價

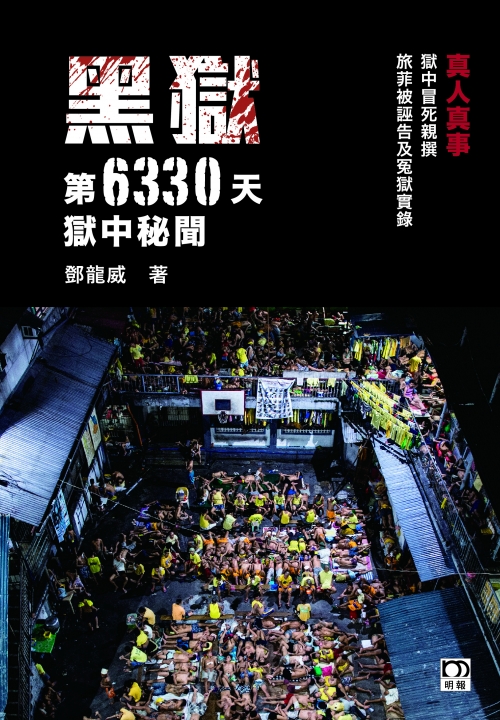

黑獄第6330天獄中秘聞

$88.00$70.40內容簡介: 獄中冒死親撰 旅菲被誣告及冤獄實錄 仍然在囚的的鄧龍威,再次冒死在獄中寫書,大爆菲國警員及黑幫在獄中貪贜枉法的黑暗。 為什麼這本書名是《黑獄第6330天.獄中秘聞》? 因為作者開始寫這書時是在囚於菲律賓監獄的第6330天!鄧龍威早前的第一本作品《黑獄第5730天》已經講述過他於菲律賓的拘留所生活,所以這次他將會講述在菲律賓的監獄生活。大家在看這書前,請先將你們腦海中對「監獄」這地方的印象和認識全刪掉去。 作者決定要再次冒險在獄中寫這書之前,他確實曾經想過放棄的,因為菲律賓政府的司法部、外交部、監獄處等部門已知道他曾經出書,大爆菲國警員的貪贜枉法、拘留所的黑暗、法官不公平不依法的判決等等,所以監獄部門已傳召過作者好幾次去問話,內容大致是說 : 根據菲律賓的監獄條例,在囚者未向有關部門申請前,是不可以出版書籍的。監獄部門除了派職員明示及「勸喻」我不要再寫書之外,亦派出獄內的有勢力人士,暗示叫他不要再寫了。 為何作者「明知山有虎,偏向虎山行」呢?他怕的不是死,而是受苦——受冤獄之苦,他更加害怕受窮困之苦,不想再和菲律賓人一起迫在梯級睡,更不想再撿煙蒂來抽、用雨水煲飯、生了病也沒錢買藥等等,不希望再要過如此不堪的生活!能夠有機會讓他逃出苦海的辦法,就是繼續寫作,要讓更多人知道我的冤案,才有機會令更多的人來關注我的事件。 作者簡介: 鄧龍威,於菲律賓在囚的香港人,從青年變成中坑大叔 ,從自私無賴變成懂得己所不欲,勿施於人 。 -

特價

Out of Stock

法律小達人

$88.00$70.40內容簡介: 小朋友,香港最重要的核心價值就是法治精神,法治不只是制定法律條文及設立法 律制度,更需要立法者、執法者及公民一起遵守。 你知道什麼是法律嗎?在學校裏,在遊戲時,在社會裏,我們都必須遵守些什麼規 則? 如果不遵守法律,會有些什麼後果呢? 一般的刑罰是什麼呢? 和爸爸媽媽一起打開這本書,學會一般的法律知識,做個法律小達人! 作者簡介: Wanda Suen's bio: • 香港執業律師, 孖女的媽媽 • 日常出沒地點 - office, printer Kennis Tai's bio: • 香港執業大律師 • 日常出沒地點 - chambers, court, coffee shop -

特價

當「崛起中國」遇上「太陽傘」——透視廿一世紀兩岸三地新關係

$88.00$70.40內容簡介: 跳出單一角度,全方位兩岸三地最新觀察 身分認同是如何形成的?香港和台灣這兩個不同社會的歸屬意識,是在如何的歷史脈絡下,走到今天的階段?究竟「香港人」與「台灣人」這兩種身分認同是如何形塑?如何建構起來的?其中「中國」因素又扮演了何種角色? 英國殖民統治香港一個半世紀,英國有否在香港社會灌輸「大英子民」的意識?「九七回歸」對香港社會身分認同的建構有何影響?過去未曾出現的「港獨」思潮,爲何在回歸中國近二十年後突然浮現? 台灣人意識是如何在日本殖民統治時期萌芽的?經歷了戰後「二二八事件」及國民黨的長期統治,台灣社會如何經歷「省籍矛盾」,又如何在1990年代伴隨着政治民主化而走向本土化的方向? 隨着「中國崛起」氣勢的推移,中國大陸與台灣的力量對比愈來愈懸殊,大陸的發展紅利理應更吸引經濟一直處於低迷的台灣社會,爲何現實卻是在台灣引發此起彼伏的戒心與擔憂? 當年漢唐盛世,萬邦來朝,如今「中國崛起」迎來高峰期之際,已「回歸」的香港與還沒「統一」的台灣社會對「中國」的向心力爲什麽出現不增反減的現象?對港台這兩個社會而言,「中國崛起」究竟意味着什麽? 回歸之前,香港市民的「祖國」是英國和中國嗎?大陸自稱是台灣人民的「祖國」,可爲何台灣人認爲中華人民共和國是自己祖國的只有百分之零點一?如何解讀「祖國」這個概念在兩岸三地所呈現的截然不同的語境與認知? 作者簡介: 林泉忠 東京大學法學博士。歷任台灣中央研究院近代史研究所副研究員、日本琉球大學國際關係學系副教授、美國哈佛大學費正清東亞研究中心助理研究員、東京大學兼任副教授、北京大學歷史系客座教授、國立台灣大學兼任副教授、《明報》「筆陣」專欄作者等。 主要研究領域為東亞國際關係,側重兩岸三地關係、中日關係、琉球研究、釣魚台問題研究等。已出版專著《「邊陲東亞」之認同政治:沖繩、台灣、香港》、《誰是中國人︰透視台灣人與香港人的身份認同》、《中日國力消長與東亞秩序重構》、《多元視野下的釣魚臺問題新論》、《二十一世紀視野下的琉球研究》、及學術論文四十餘篇,包括〈中國崛起症候群〉、〈「中國崛起」對台灣社會國家認同之影響〉、〈試論蔣經國之「本土化政策」(1972-1991)〉、〈戰後台灣文化之建構:從「新中國文化」轉向「新台灣文化」之政治脈絡〉、〈何謂「香港人」?從戰後「香港共同體」之成立看新生身份認同之特徵〉、〈香港國籍與護照的多重性:兼論港人身份認同的流動性〉、〈哈日、親日、戀日:「邊陲東亞」的「日本情結」〉等。 -

特價

醫生爸爸抗疫記

$88.00$70.40內容簡介: 陳沛然身為醫生、爸爸、議員,在這個世紀疫症大流行時代,如何用這三個不同身分去抗疫?在這本書頭三章,大家將會找到答案。在第四章會為大家先介紹傳染病的理論,然後第五章再帶大家回到現實世界,從世界各地的疫情和防疫工作,重溫傳染病的故事。 內容節錄︰醫生爸爸函數課

自從2020年1月疫情出現開始,我每天到官方網站包括國家健康衞生委員會、國家衞生健康委員會官方微博、香港政府新聞公報、及香港衞生署衞生防護中心網站 [註一],蒐集數據,然後畫圖表。 大女兒自從疫情開始,學校停課,便常常用電腦上課、做功課、聽歌、跟朋友談天。有一天,我教曉她怎樣蒐集數據,放在試算表 (Excel),然後教她怎樣畫圖表,和在簡報 (Powerpoint) 編輯。自她學懂後,便由她負責每天蒐集數據畫圖表,而我負責校對和在議員網站及社交媒體發布。 我嘗試用數學方法監察和預測肺炎情況。有人說,由1月10日的頭兩個星期,確診病例如直線般不斷攀升。我有些不同意,雖然確診病例在頭兩個星期,好像不斷向上,但是現實上不可能無限地增加。歷史告訴我們,疫情總有冷卻的一天,問題是需要多少時間,和會有多少人受影響。 我每天都在蒐集官方數據,然後畫圖表,就是希望有一天疫情像乙狀曲線(sigmoid curve)般出現減慢和平穩的勢頭,那就有望回落了,之後再估計隔離和戴口罩的日子。而中國內地大概在武漢封城28天後,開始出現乙狀曲線,又名邏輯函數增長 (logistic growth),它是由 Pierre François Verhulst 在1838年至1847年的三篇論文中開發 logistic function ……(下刪3000字),讀初中的大女兒不明白函數,回想起當年的函數數學課,實在有點沉悶,有點艱辛。 作者簡介 陳沛然出生於香港,二OOO年在香港大學醫學院畢業,之後取得腸胃肝臟科專科醫生資格,二O一四年擔任香港公共醫療醫生協會會長,二O一五年發起公立醫院醫生薪酬機制加薪靜坐,二O一六年當選第六屆香港立法會中議員,也是會內唯一一名中間派議員。 -

特價

Out of Stock

媒體的無形之手

$88.00$70.40內容簡介: 此書的名字為媒體的無形之手,無形之手,卻生活在有形之中。在媒體氾濫的巨輪下,人們對媒體的依賴,某程度上,增加了媒體的權力。媒體的影響與觀眾是一種互動的關係,你再多依賴媒體,是相對容易被影響。這種影響可以是好或壊,但與此同時,我們必須理解媒體的性質,了解媒體如何幫助我們。 書中有香港、中國內地及國際的案例,很多基於學術期刊對世界各地的例子的解讀。作者將媒體研究領域的知識用簡明的方式說出來,希望有利於後來者的研究。 內容節錄: 柴靜「霧霾」的《穹頂之下》引發的買氧氣熱潮 霧霾是一個可怕的詞語,近日有位年輕人在朋友圈發了一個訊息,她是一位在北京讀書的學生,已在北京住了三年的她,寫下:我們要趕着在北京還沒有發出空氣警告,就要趕緊出去跑跑,呼吸一下氧氣。 柴靜不僅把污染的故事說了出來,她還以自身的角度把她相信是事實的事實寫了出來。有人說柴靜這人絕不簡單,因為她拿到了「第一手」的資訊,把污染的真相帶給了觀眾。她是生於中國山西臨汾,是一位中國女記者,走在新聞前線及做調查新聞而聞名。 她獨特的新聞作風讓她的發言瞬間變成了一個討論的熱潮。她自費做調查新聞,只因她稱她的女兒還沒出生,就得了一個腫瘤,幸好是良性的,所以存活下來,但就是這個原因,她終於下定決心,一定要調查這件事。 名人代言(celebrity endorsement),名人代言是「無價」的,他們的每一字一句,表面上是不需要無價的,但他們隱含的東西卻是「天價」。她一句「顆粒物被列為人類一級致癌物」,引起了廣泛的關注,只因大家都相信她的「專業」。她自身是記者以及她女兒的遭遇。但我們有否想過如不是由柴靜來講這個新聞故事的,效果可以是完全不同,如是一位平民百姓說這事,會同樣得到這樣的迴響嗎?那什麼是celebrity endorsement呢?學者B. Z. Erdogan在他們的研究指出即是使用名人作為市場推廣及溝通的技巧而支持;另外,學者D. H. Silvera以及B.Austad亦提出什麼因素能讓廣告的效益增加,當中包括:一、受眾對代言人的觀感跟他們對產品的感覺是有直接的關係;二、代言人是要表現得真的喜歡產品才令觀眾相信產品或該服務。 根據以上學者所提供的定義,名人代言旨在為產品「加分」,希望受眾更相信產品,增加客源。但,近來筆者在網絡上看到另一例子,金星是一位著名的中國舞蹈家,她為一個舞蹈比賽當評判,有一位參賽者是經驗豐富的舞者,她出色精湛的舞藝讓人為之驚嘆,普通的觀眾看不出一點瑕疵,而眾多評判亦對舞者的表現表示欣賞。這時的金星並沒有一面倒的稱讚舞者的表演,要求舞者在其中一個節拍位再起跳,果然,細心留意下,舞者在掌握節拍是有錯漏,確有進步的空間。在這個例子中,所有的評判都是舞者,但唯獨金星可以說是達到專業的水平,其他人在為舞者的表現評核是只能給予「很虛」的評語。 現在的廣告商的「名人代言」策略大多以明星的知名度為重心,而最「危險」的是「代的言」是真的只為代言而代言,但卻沒有為自己的「言」負上責任,變相成了「順口開河」。 作者簡介: 陳頴琳 陳頴琳在香港浸會大學傳理學院獲得博士學位,並於香港中文大學取得文化研究碩士的學位,曾於香港多間中英文新聞機構及網上平台擔任記者、編輯及網上節目主持人,曾於浸會大學聯合國際學院(UIC)任教,現為香港珠海學院新聞及傳播學系助理教授。她的主要研究興趣集中於網上及傳統媒體創意。近年著作包括:《別讓將來的你說原本我可以》以及《界線與戒線:傳媒工作者眼中的新聞創意》,其中《別讓將來的你說原本我可以》更獲金閱獎提名。 張時健 張時健現職為台灣國立中正大學助理教授。曾於台灣交通大學兼任助理教授,並積極參與台灣媒體改革運動,在相關NGO如媒體改造學社、媒體觀察教育基金會任職,協助台灣公共廣電集團工會、台灣記者協會等媒體工作者組織發起活動。張時健於台灣政治大學財務管理系取得學士學位後,陸續於該校傳播學院取得碩士學位及博士學位,研究及教學領域主要為傳媒及文化創意產業、國際傳播、傳播政治經濟學及批判理論。近年研究主題為香港及華語電影業的轉型。 -

特價

香港顏色密碼

$88.00$70.40內容簡介: 香港本來是一個彩虹城市——五色繽紛、七彩斑斕,展現多元化的特色。冷戰時代,全球被劃分為東西方兩大陣營,各自不相往來。但香港在輿論上還是維持多元化的性格,甚至成為台海兩岸民間的橋樑。報攤上左派與右派的報刊並存,也有第三勢力,或是探討不同的思潮,有時候還打起了筆戰,但都是各說各話,和平共存。 但這樣多元化的特色,最近這幾年都被打破,有些人要將政治上的價值分為黃色與藍色。這樣的顏色之亂,撕裂了香港社會。香港人需要的生活,其實就是衝破顏色之亂,回歸常態與多元化的思潮激蕩。 香港的顏色,永遠是色彩璀璨,而不是單一的色調,更不容許借顏色之名,行違反文明之實。香港必須衝破顏色之亂,回到一個自由與多元化的社會,為中華民族的未來,作出智慧的貢獻。 內容節錄: 完整實施《基本法》香港才有未來 曹景行 1997年7月1日回歸第一天,香港的早晨比往日更加寧靜。一個重大歷史關頭就這樣平平順順跨過去了,比各方預想中都平順得多。就連凌晨時分聚集在中環不散的人群,更多像是一場充滿興奮、見證新時代到來的嘉年華,我一邊用相機記錄着現場,一邊也融入其中。 中午前,我來到灣仔演藝學院頂層平台,前一晚來自世界各地的電視台都在這裏直播回歸時刻的到來。意外的是,美國CBS(哥倫比亞)電視台的工作人員已經開始拆棚收攤。問他們不打算繼續報道香港回歸活動了?回答是:「我們結束了,什麼都沒有發生,Nothing happened!」他們的大牌新聞主播丹·拉瑟一早已經離開香港,可能去了馬尼拉。 我能理解nothing happened的意思,也能體會丹·拉瑟因失望而匆匆離去。不只他們,數千記者從世界各國趕來香港,好多就是來看回歸時刻可能發生的大事,比如他們猜想會有街頭抗爭和暴力衝突,會有火有血甚至會出人命。結果除了回歸之夜的傾盆大雨,一切都按部就班穩穩妥妥。街頭不同的集會打着各自的旗幟,喊出不同立場的口號,但沒有人吵架,更沒有人動手。 香港並沒有出現西方世界某些人想像中的沉淪,於是他們失望了,甚至感到有點丟臉。因為他們此前已經發出過各種各樣凶險的預言,現在很難自圓其說了。如美國《財富》(Fortune)雜誌在九七前兩年就做了封面報道《香港之死》,聳人聽聞而近於詛咒。一位中文很不錯的日本女士,當年也算是媒體人,回歸前夜在台灣報紙上對香港人的「順從」用語刻薄:「我們本來是來看強姦的,沒想見到的是和姦。」 香港回歸過程之平順,甚至讓北京方面和在港中方人士有點意外,許多擔心會發生的壞事並沒有發生。多年後,京港朋友中不止一位告訴我,九七回歸前中方為權力交接時的各種可能和不測做好充分準備,而且遠不止一套對策預案,都有相應的人員和資源配備,不斷收集相關資訊做沙盤推演,只是後來都沒有用上。 我們也討論過為什麼九七回歸最後會如此平順。我認為中國改革開放的總體進程,尤其是鄧小平「九二南巡」後市場經濟的建立和發展,為正處在轉型瓶頸中的香港經濟提供了難得的機會,也為港商提供了前所未有的廣闊空間和賺錢機會。香港財經領域在九七之前已開始同內地接軌,內地各方面的變化也讓越來越多人相信香港的資本主義體制和生活方式會在九七之後延續不變。 更加重要的是,1990年全國人大通過的香港《基本法》以及九七回歸前產生的第一屆特區首長董建華和他的政府班子,應該得到了多數香港人的認可和接受,儘管是不同程度,儘管夾雜着各種心態,儘管許多人還只是將信將疑或無可奈何。鄧小平提出的「一國兩制」、「港人治港」的基本原則,確實得到了體現和實施。就連香港人對解放軍入駐的恐懼和擔心,也很快就化解得差不多了,以至在回歸後那幾年的多次民調中,香港人對駐軍好感度、滿意度一直居於高位。 作者簡介: 邱立本 《亞洲週刊》總編輯 阮紀宏 時事評論員 盧業樑 高柏集團主席 陳莊勤 資深律師,香港民主黨原創黨成員 曹景行 資深媒體人 劉瀾昌 時事評論員 吳志隆 「就是敢言」副主席 周八駿 香港資深評論員 江迅 《亞洲週刊》副總編輯 施嘉敏 香港資深媒體人 潘麗瓊 香港資深傳媒人 屈穎妍 作家、時評人 河言 香港教育工作者 何漢權 香港教育評議會主席 何亮亮 香港資深媒體人 黃芷淵 鳳凰衛視高級記者 雷鼎鳴 香港科技大學原經濟學系系主任 楊志剛 香港浸會大學協理副校長 陳建強 香港專業人士協會會長 馬恩國 香港法學交流基金會執委會主席 唐研 香港中學老師 馮煒光 資深公關顧問 -

特價

衝破香港暗夜的曙光

$88.00$70.40內容簡介: 在「佔中」案塵埃落定之時,反修例風波攪動起香江水,示威者從「和理非」走向「黑衣暴力」,幾個月的時間,香港變得滿目瘡痍。 夜再長,也終會迎來黎明前的曙光。香港國安法的出現,成為香港政治局面變革的關鍵,這也只是第一步。 本書收錄過往一年《亞洲週刊》「香港評論」專欄和零傳媒「獨家」微信公眾平台、十五位來自香港各界作者的六十餘篇時評,分析香港社會的深層問題,為大刀闊斧變革提供廣泛的視角和建議。 內容節錄: 「假新聞」為謠言推波助瀾 江迅 當下「假新聞」氾濫,不乏刻意竄改、捏造、誤導,旨在吸引公眾目光的假消息,謠言多是一些不屬於任何傳媒的社交網絡平台發布的所謂「消息」,加上許多網友轉發,結果大量不實消息大幅快捷散播,破壞力驚人,假消息漫天飛舞,讓社會矛盾已相當嚴重的香港加速分裂。香港出現謠言時,按例應由政府主要權威部門或人士及時發聲,同時 靠各種媒體及時追蹤澄清事實。 2019 年 7 月,國家網信辦發布《互聯網信息服務嚴重失信主體信用信息管理辦法(徵求意見稿)》。根據徵求意見稿,對納入失信黑名單的互聯網信息服務提供者和使用者, 將實施限制從事互聯網信息服務、網上行為限制、行業禁入等懲戒措施。香港是否能跟上立法立規的步子? 我曾經就是謠言受害者。10 年前,沈某女人一再散播謠言,誣說我是「被派來打進香港傳媒的上海市政府重要官員」,是「中共特工五處處長」,我跟沈女強調,全是謠言。她在某個勢力操縱下,堅持在香港召開新聞發布會,我忍無可忍,自信記者幾十年就是要圖清白,於是去法院告她,官司兩年,我最終勝訴,判令她在報紙上公開道歉,並賠償 85 萬港元,這是香港法院的判決。這件案件也成了香港法院一個特殊「案例」。 作者簡介: 陳莊勤: 資深律師,曾為香港民主黨創黨成員。早於上世紀七十年代中學時期參與第一次保釣運動,在大學年代為香港大學學生會核心活躍分子。過去三十多年一直關心香港及中國內地政治及社會發展,不時發表政論及社會觀察文章。 劉瀾昌: 香港資深傳媒工作者,時事評論員。中國人民大學新聞系學士、碩士和博士。曾任職香港《開放雜誌》、《經濟日報》、《星島日報》、《蘋果日報》、鳳凰衛視、亞洲電視等媒體; 策劃製作《解密百年香港》等電視特輯;主持政論節目《把酒當歌》。著有《香港一國兩制下的新聞生態》、《aTv 絕密文件》等。 潘麗瓊: 香港資深傳媒人。畢業於香港大學,曾任《信報》編輯、《明報》採訪主任、《東週刊》及《壹週刊》副總編輯、天地出版社副總編輯及香港電台《自由風自由 Phone》客席主持人。現為《頭條日報》及《明報》專欄作者,撰寫專欄《幸福摩天輪》及《女人心》。 江迅: 《亞洲週刊》副總編輯,中國作家協會會員,香港新聞工作者聯會理事。獲二十多項中國及港、滬、京等地文學獎和新聞獎。在上海、台北、吉隆坡、香港、新家批多家傳媒撰寫專欄文章。已出版《朝鮮是個謎》、《倪匡傳:哈哈哈哈》等二十多部作品。 屈穎妍: 作家、時評人。曾任《壹週刊》副總編輯、香港浸會大學新聞系兼任講師,現為香港電台教育節目主持及《頭條日報》、《大公報》、《經濟通》、《港人講地》、《HKGPao》等報刊及網站專欄作家。 陳建強: 香港專業人士協會會長及獨立監察警方投訴委員會委員。牙科醫生,銅紫荊星章,太平紳士,二零零四年香港十大傑出青年。身兼香港電台顧問委員會主席、獨立監察警方處理投訴委員會、優質教育基金委員會等公職,曾參與帶領基本法推廣督導委員會工作, 並定期於電視、電台、多份中英文報章及週刊發聲。 何漢權: 現職國史教育中心﹙香港﹚校長、教育評議會主席、風采中學校董、香港大學中史碩士同學會會長及同心教育基金會長。常就學生成長、家庭教育、教育政策、教學專業及國史教育等課題在各大報章撰文,以及被大專院校及中小學邀請擔任講者。現亦為信報、星島日報、亞洲週刊等媒體之專欄作者。公職有團結香港基金創會顧問、全國港澳研究會理事、香港電台節目顧問、第一屆至第四屆選舉委員會委員(教育界)等,散文著作有《有教無懼》、《驕陽引路》、《是一場春風化雨》、《教育茶餐廳》及《全在教育》,學術著作有《曾國藩家庭教育思想研究》《危機與出路:香港特別行政區回歸前後中學中國歷史(國史)科》及《回歸二十年 ─ 香港青年政策何去何從》等書。 阮紀宏: 先後在加拿大溫莎大學、香港中文大學和北京大學獲得學士、碩士和博士。曾任香港 《文匯報》記者、駐京記者,《香港商報》編輯主任、副總編輯,《明報》副總編輯、副主筆。現於香港浸會大學與北京師範大學合辦的聯合國際學院任教新聞專業,並在香港媒體撰寫時事評論。 楊志剛: 香港浸會大學協理副校長,香港中文大學新聞傳播專業應用教授。曾任香港科技大學發展和公共事務處長、香港貿發局駐澳洲及新西蘭代表 雷鼎鳴: 芝加哥大學經濟學學士,明尼蘇達大學經濟學博士,香港科技大學榮譽大學院士。曾任香港科技大學經濟系系主任,一九九一年獲美國紐約州立大學經濟系終身教職。曾在國際頂尖學術期刊發表多篇論文,并著有《民主民生的經濟解讀》、《幫助香港算算賬》等十三本作品。現為香港科技大學經濟學系兼任教授。 周八駿: 香港資深評論員。發表關於中國改革開放和香港問題的著作七部,評論逾千篇。 邱立本: 《亞洲週刊》總編輯。二零零六、二零零八及二零一二年被中國網民選為一百位公共知識分子之一。二零一零年獲星雲真善美新聞獎;二零一一年獲 SOPA 最佳評論獎。畢業於台灣國立政治大學經濟系,曾任台北《中國時報》編譯,獲紐約 New School Social Research 碩士,柏克萊加州大學研究員。曾出版《匆忙的文學》、《新聞激情筆記》、《文字冒險家》、《保釣·風雲·急》、《香港民主不能失去中國》、《誰讓「港獨」的子彈飛?》、《民間中華爆發力》、《ABC 改變中美未來》及《任正非對決特朗普》等。 馮煒光: 資深公關顧問,現為溍豐(Kredito)公共關係行政總裁。曾於二零一三年十二月至二零一七年六月三十日出任梁振英政府的新聞統籌專員。出任政府公職前,曾為香港民主黨創黨司庫,並出任該黨中央常務委員多年。先後獲得香港大學社會科學學士、上海財經大學工商管理碩士學位,現為華中師範大學近代史博士研究生。曾任香港大學學生會會長、香港專上學生聯會會長及香港特別行政區《基本法》諮詢委員會委員。